特区対談#11

起業家の「想いの火」を守り育てる

福岡市グローバル創業・雇用創出特区の取組

社会変革のスピードが増し、働き方が多様化する中で、企業に就職するのではなく

自ら会社を立ち上げようとする起業に注目が集まっています。また、起業家だけでなく、

行政も起業を積極的に後押しする制度や支援のための様々なメニュー、相談窓口を開設する動きが活発になってきています。

今回は、国内外から創業人材を呼び込み、官民が一丸となって新しいビジネスを育んできた福岡市の取組を取り上げました。

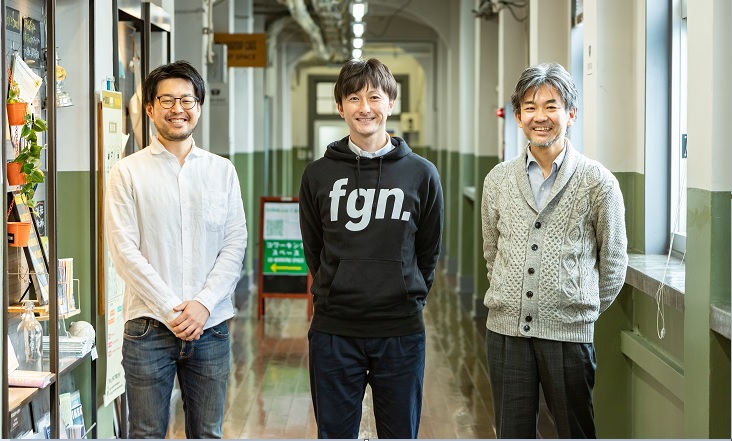

【対談者プロフィール】

- 福岡市経済観光文化局 創業立地推進部 創業支援課 清見 康平様

- カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 佐藤 賢一郎様

- 株式会社野村総合研究所 主席研究員 2030年研究室長 齊藤 義明様

福岡県福津市出身。10年間の民間企業での経験を経て、2016年に福岡市役所に入庁。2019年に経済観光文化局創業・立地推進部創業支援課に配属となり、2020年より創業支援係長として、官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next(フクオカグロースネクスト)」・「スタートアップカフェ」等の創業支援事業に係る企画及び調整を行っている。

福島県会津若松市出身。2008年、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社。六本木 蔦屋書店、出店マーケティング・店舗開発業務、東北でのスーパーバイザー職を経験。2016年に、社内公募制度を利用しスタートアップカフェへ異動し、コワーキングスペース事業の新規立ち上げ業務等を担当。「Fukuoka Growth Next」内のスタートアップカフェ事業責任者(当時)。

北海道大学卒。1988年野村総合研究所入社、ワシントン支店長、コンサルティング本部戦略企画部長などを歴任、現在はイノベーション・プログラムの開発者として全国を飛び回る。100人以上の革新者と親密なネットワークを持つ。近著に「イノベーターはあなたの中にいる―創造的起業家に変わる体験のデザイン」(東洋経済新報社)がある。

「支店経済都市」から「スタートアップ都市」へ

──それではどうぞよろしくお願いいたします。本日は福岡市の創業支援の取組についてお話をいただくということで皆様にお集まりいただいておりますが、座談会の会場としてご用意いただいたスタートアップカフェ、とてもいい雰囲気ですね。リラックスしながら自由に仕事ができそうです。

─清見氏

そうですね。ここでは、起業・創業の相談を受けているのですが、立ち寄りやすいように敷居を下げて、おしゃれな空間にしています。施設内には、コワーキングスペースやカフェがあるほか、創業支援のコンシェルジュや弁護士、社会保険労務士などの専門家による相談対応といったソフト面のサービスも提供しています。また、外国人の創業支援を図るための「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」の申請書の受付業務などにも対応しています。

スタートアップカフェが入っているFukuoka Growth Nextの建物

このスタートアップカフェが入っている建物は、元々小学校だったところを改修して、官民共働型のスタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」として運営しています。

──最近、福岡市が起業しやすい都市として、様々なところで注目を浴びているように感じます。

─清見氏

現市長である高島市長が、スタートアップ支援に非常に注力しているのが原動力となっています。市長がアメリカを訪問した際に、多くのスタートアップを生み出してきたシアトルの街に刺激をうけたことが大きかったようです。

福岡市は元々大企業の支店や子会社が集積している「支店経済都市」のため、景気が悪くなると市内から企業が撤退していく傾向がありました。そのため、そこに頼ってばかりはいられない、根本的に脱却するためにはどうすればよいか、という問題意識を高島市長は持っていました。

そのようなときに、スターバックスやAmazonといった世界的な企業を輩出している創業都市の存在を知り、福岡もシアトルのような街になれるのではないかと直感されたとのことです。加えて、シアトルは福岡市との地理的な条件や、学生などの若くて優秀な人材の多さといった点でも類似性があり、スタートアップを育成する都市としての可能性を感じたそうです。これが、福岡市がスタートアップ支援に踏み切ることになった一つのきっかけです。

─齊藤氏

福岡市のように、大企業の支店や子会社が集積している「支店経済都市」には大企業の支店以外にも銀行、大きな病院、いくつもの行政機関があるので、進学して大手企業で働くことが安心だし自慢できる、と考える文化があります。したがって、ベンチャーに就職したり、自ら起業したりすることは、危なっかしいという考えになりがちです。

日本最強の「支店経済都市」とも言える福岡市が、なぜ「創業支援都市」としてもトップランナーとして注目されているのか不思議だったのですが、高島市長の先駆的なビジョンがあったということで理解できました。

──なるほど、支店経済都市としてのポジションがありつつも、海外の取組からスタートアップを生み出す潜在力があると見出し、いち早く動き出したというのが福岡市の特徴なのですね。一方で、福岡を創業の地として成長してきた老舗企業も多くあると伺っています。昔から育まれてきた民間サイドの活力が、創業都市を目指していく上での後押しになった、という面もあるのでしょうか。

─清見氏

民間の事業者の活動が活発なのは、私たちとしても非常に助かっています。このFukuoka Growth Nextは福岡市の施設ですが、運営は民間の方々と一緒に行っています。また、福岡市には「福岡市創業者応援団」という経営者有志からなる支援団体もあり、福岡市に産業を生み出すためにも、「産業の赤ちゃんでもあるスタートアップ企業をみんなで育てていこう」という思いで、昔から支援をしていただいています。

スタートアップ都市としての福岡市の特徴について語る清見氏

─佐藤氏

私はこのスタートアップカフェの運営を担当することになって、初めて福岡に来ました。福岡に来て感じるのは、皆さんの「ウェルカム」な雰囲気ですね。外から来た人達に対して緩やかに受け入れる雰囲気があるのが印象的です。また、みんなで協力していいものをつくっていこうという気持ちを、皆さんがお持ちだというのは私も感じます。

このスタートアップカフェでも、毎週木曜日に専門家による相談会を開催していますが、その時にも弁護士、税理士、行政書士といった士業の先生たちが「何か私たちにできることはないか」と親身に聞いてくださります。一人ではなくみんなでやっていこうという気持ちに、運営面でも助けられています。

─清見氏

市長がシアトルを訪問して福岡の可能性を見出したのが2011年です。その翌年には「スタートアップ都市ふくおか宣言」というメッセージを起業家や支援者の方々と一緒に発信しました。宣言をした場所も市役所のような公共施設ではなく、起業家の方々がいらっしゃるイベントの場で行いました。行政だけが動いていると、民間の方々との距離感や温度感に乖離が生じてしまうので、いかにスタートアップの方々や民間事業者の方々を巻き込んでいくかが重要だと考えています。

それから、福岡市としてはハードにいきなり手を付けるのではなく、まずはムーブメントをつくっていくことから始めました。具体的にはスタートアップカフェであらゆる起業・創業の相談を受け、裾野を広げ、その他にもイベント開催などを通して、機運の醸成に努めました。

─齊藤氏

地域の文化は、自然に任せておくと閉じていく傾向がありますよね。どうしても地域の中での縄張りや上下関係の意識が発生して、新しいものを排除しがちです。福岡市の場合は、そういった閉鎖的な意識が生まれにくい風土や取組になっている印象を受けました。

また、どの地域でも「産学官金連携」の看板を掲げて旗を振ろうとするわけですが、組織図上の話(お絵描き)に留まってしまっていることも多いです。ここまでのお話を伺っていると、福岡市で活動するそれぞれのプレーヤーが、いかにもそれっぽい連携の座組を前提とするのではなく、良い意味で組織構造を溶かしながら取組を前に進めている印象があります。

加えて、トップのビジョンと率先的な活動があったのが非常に重要なポイントです。創業都市福岡にとって、高島市長のリーダーシップは大きいと思います。私がお手伝いしている北海道帯広市も、広大な畑作地帯の中から、多くの起業家が輩出されるようになってきました。起点になったのは、元ベンチャーキャピタリストだった米沢市長の想いです。

福岡市創業者応援団の思いとされている「スタートアップ企業は赤ちゃんだからみんなで支援していく」という姿勢もとても大事です。赤ちゃんがいなければ、そのコミュニティは成熟化し、その先には高齢化が待っていますからね。そうならないために、単に”ハコ”を作るのではなく、“愛情”をもってスタートアップを育てていこうとする姿勢にとても共感します。

Fukuoka Growth Next内のスタートアップカフェ

─清見氏

はい、そういった取組を積み重ねて創業を支援していく機運が盛り上がってきたところで、熱意のある起業家を育む施設であるFukuoka Growth Nextの設置に繋がりました。

──スタートアップカフェを運営しているのはTSUTAYAなどを運営されているカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC)ですね。今日はコンシェルジュの佐藤さんに参加いただいていますが、本事業との最初の接点について教えていただけますか。

─佐藤氏

事業の起点は、福岡市の公募に当社が手を挙げた時でした。当社は「生活提案」というコンセプトを掲げており、色々な方々が「なりたい自分になる」ことを支援する事業を展開してきました。本事業でいえば、起業したい人のお手伝いをできるような空間や体験を提供してはどうか、ということを提案に盛り込みました。実際に、2014年にオープンした最初のスタートアップカフェは「(旧)TSUTAYA BOOK STORE TENJIN」の店舗内で始まりました。その時は「起業できる本屋」というコンセプトで運営していました。

一方、私自身の話をさせていただきますと、私は福島県会津若松市出身で、CCC入社以来、東京、名古屋、東北を担当していました。TSUTAYAの当時の主力事業はレンタル事業でしたが、様々な競合サービスの参入により、レンタル事業に頼ったTSUTAYAを継続していくのは難しく、新規事業を考えなければいけないという危機感を持っていました。そんな時、福岡市でスタートアップカフェという施設がオープンするらしいと話を聞きました。それを聞いた時に、「起業家の人たちと新しい価値を生み出していく活動が、TSUTAYAのリソースやネットワークを使えば可能なのではないか」という考えが頭に浮かび、社内公募制度を使ってこの事業に参加させてもらいました。

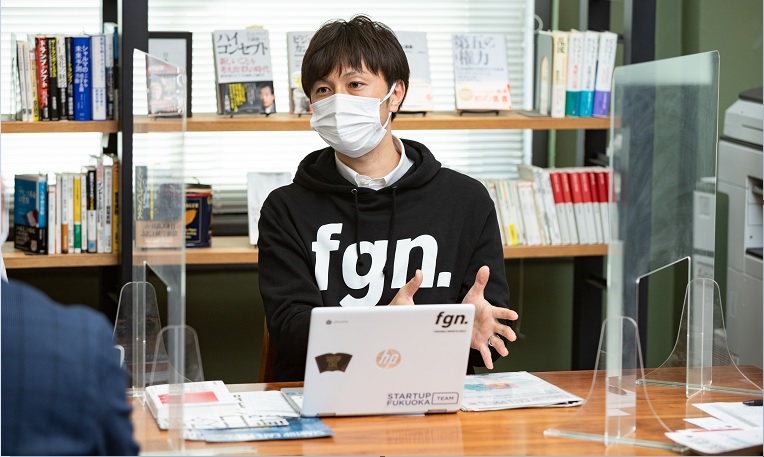

スタートアップカフェの設立時のエピソードを紹介する佐藤氏。

普段はコンシェルジュとして様々な起業家と向き合う

──行政と民間事業者の中で機運が盛り上がっているところに、国も巻き込んでさらに活動を前進させるプロセスを導入したところに福岡市のスケールの大きさを感じます。ここで、簡単に福岡市の規制改革メニューについてご紹介いただけますか。

─清見氏

令和2年12月現在、福岡市が国家戦略特区で活用している規制改革メニューは21、認定事業数は43あります。これらのメニューを活用することで、福岡市の都市の成長と市民生活の質の向上を図っていくことが目的です。

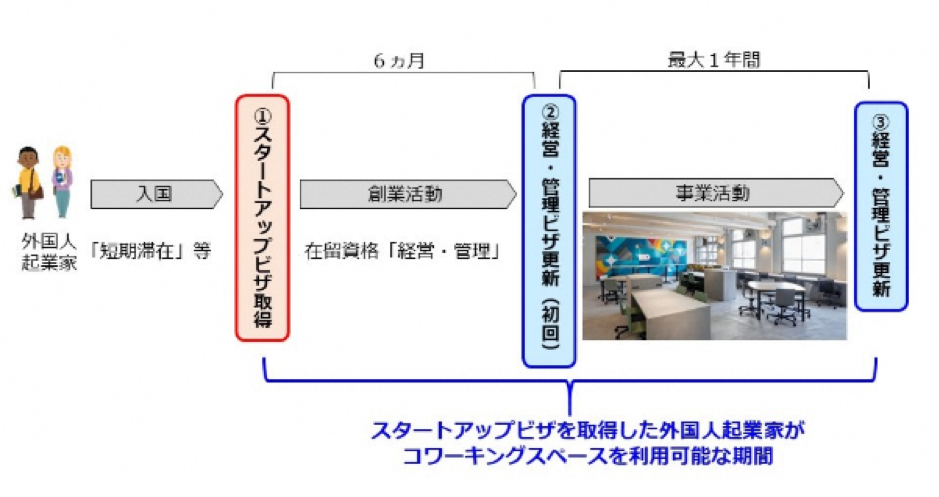

そのうち、創業・スタートアップ支援を目的としたものとしては、「創業人材等の多様な外国人の受入れ 促進(スタートアップビザ)」、「創業外国人材の事業所確保要件の緩和(事業所確保の特例)」、「人材流動化支援施設の設置(スタートアップ人材マッチングセンターの設置)」、「特定事業実施法人の所得に係る課税の特例(スタートアップ法人減税)」などがあります。

──様々な規制改革メニューを取り入れていらっしゃるのですね。外国の方向けの施策の多さが特徴的ですね。

─清見氏

スタートアップやベンチャー企業は、従来の枠に囚われない斬新な切り口で新たなビジネスを生み出していかれる方々です。新しい視点で物事を見る方は、福岡あるいは日本人に限らないと思います。地理的にみても福岡はアジアの玄関口ということもあり、国際色豊かな人材をお迎えしやすい環境にあります。

しかしながら、日本で会社を起こしたい外国人がいても、事務所の開設や常勤職員の雇用、一定金額以上の資本金があることなどの条件を入国管理局への申請時までに整えておく必要があり、起業するのは実質的にほぼ不可能というのがこれまでの状況でした。

「スタートアップビザ」は、それらの要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす見込みがあるなど、福岡市から確認を受けて、その確認をもとに入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の「経営・管理」ビザでの滞在が認められ、その期間内に要件を整えることができるという取組です。6ヶ月あれば、起業家は事業を進めるのと並行して、銀行口座を作ったり、事務所の契約、事業計画の練り上げなどの準備をしたりすることができます。

福岡市のスタートアップビザの概要

また、準備に当たっては、スタートアップビザの申請サポートだけでなく、申請後のビジネスマッチングや生活支援など、国内で事業を継続するための様々なサポートが受けられる窓口をスタートアップカフェ内に設置しているのも特徴です。

──実際にFukuoka Growth Nextに入居されている中国人の起業家の方にお話をうかがった際にも、6ヶ月の準備期間があったことで、事業パートナーとなる日本企業とのやりとりにしっかり時間がかけられたとおっしゃっていました。日本で起業したいと思って来日しても、実際に生活してみると母国の習慣との違いに戸惑ったり、制度の複雑さもあったりして、起業家が一人で乗り越えるには大変なことも多いのではないかと思います。こうした制度があることで、創業するための基盤を整えられるということは大事ですね。

中国から来たハン氏はスマートロックなどの技術開発を手掛けるSMARTI社を経営する。

北京で研究活動を送っていたハン氏は、当初は中国での事業展開を考えていたが、日本市場の可能性や、日本企業のモノづくりへの姿勢を学びたいという思いから来日。スタートアップビザを活用して福岡市で創業した。

福岡市の創業支援メニューを活用することで、日本で生活していくための準備を進めながら、腰を落ち着けて事業に集中することができたと語る。

また、福岡市は行政だけでなく、民間事業者も含めた様々な人たちがスタートアップやベンチャー企業をサポートしてくれるのが印象的だと言う。官民一体となって、スタートアップ都市を目指す福岡市の取組は、新しい事業を生み出すために挑戦している起業家にも受け入れられているようだ

─清見氏

スタートアップビザの取組については、申請件数ではなく、福岡に来てビジネスを成長させていくようなロールモデルを一つでも多く生み出していくことを目標に据えています。外国人が福岡で創業し成長していく上で、何が一番効果的なのか。民間事業者の方の意見も聞きながら、成長を支援するためのプロセスに落とし込むところが、取組の準備をするときに一番頭を使ったと思います。ですので、実際にビザを活用された外国人起業家の方にそのように仰っていただけるのは嬉しいですね。

施設オープンまでの2ヶ月を支えた福岡のコミュニティ

──施設がオープンするまでの過程で、CCCとしてどのような準備をされてこられたのでしょうか。

─佐藤氏

2014年に、天神エリアのTSUTAYA店舗内にスタートアップカフェをオープンした際に業務を担当した前任者によれば、準備期間が2ヶ月しかなかったそうです。期間が非常に短いこともあり、事前に綿密な計画を立てて実行することは難しかったです。空間デザインや設営などは、地場の内装業者さんに飛び込みで相談し、一緒に利用イメージを考えながら空間を作っていき、何とかスタートを切るという、まさにスタートアップのような始まりだったそうです。

また、この事業はプロポーザル形式で事業を受託する事業者を決める という形式を採っていたこともあり、他の企業も提案されていました。私たちが事業を受託した後、競合していた企業からコンシェルジュとして活動してくださる方を紹介いただくなど、いろいろな方のお世話になりました。このあたりにも、福岡の方の温かみ、全体としてこの取組を盛り上げていきたいという熱意を感じました。

─齊藤氏

佐藤さんのお話を伺っていて、こうした創業支援施設を運営していく際のキャスティングも非常に重要だと改めて思いました。先ほど佐藤さんから「起業ができる本屋」や「なりたい自分になる手伝いをする」という言葉が出てきましたが、そういう言葉がポンと出てくるような人や、そういう文化を持った企業が運営に加わることで、施設のサービスや全体の雰囲気も大きく変わっていくと思います。

様々な地域で創業支援の取組をしてきた齊藤氏にとっても、

福岡市の取組には参考になる点が多いと言う

支援者に求められる関わり方

──施設の雰囲気、あるいはオープン後のサービスの提供という点では、コンシェルジュとして佐藤さんが心がけている事はありますか。

─佐藤氏

スタートアップカフェにはいろいろな方がいらっしゃいます。既にビジネスプランも実績もあるような起業家の方もいらっしゃいますし、何かやりたいけどそれが何なのかご自身の中で明確になっていなかったり、何をすればいいのかわからなかったりという状態の方もいらっしゃいます。そういった方も気軽に来られる、敷居を感じずに入って来られるような場でありたいと思っています。

私たちがお話を伺う時には「べき論」で話すのではなく、一度受け止めてからその道筋を一緒に整理するスタンスでサポートをするように心がけています。その時に大事なのは、「問いかけること」だと思っています。

これまで多くの起業家のお話を伺ってきて、私がうまく起業家の役に立てたな、と思える時はどういう時かというと、ひたすら相談者のお話を聞いて、その話を「こういうことですか」とメモに書いたものをお見せすると、相談者が「それもらってもいいですか?」と言われる時ですね。起業相談というと仰々しいですが、ディスカッションパートナーとして、起業家の「想いの火」を消さないようにして次に繋げていくような存在でありたいと思っています。

加えて、私たちだけでサポートしきるのではなく、福岡にいらっしゃる様々な起業家や専門家の方に来てもらって一緒に話を聞いてもらうようにもしています。お金を払って来てもらうのではなく、「そういう人がいるんだったら相談にのるよ」という気持ちで来てくださる方々がたくさんいるのは、私たちにとって本当にありがたいことだと思っています。

─清見氏

コンシェルジュが「こんな道があるよ、こんな道もあるよ」と幅広く選択肢を提示してくれるので、多くの人が相談しやすい場になっているのだと思います。実際、スタートアップカフェの相談件数が増えているのも、その一つの成果の表れと考えています。

─齊藤氏

佐藤さんがされている、起業家に対するコンシェルジュとしての姿勢はとても素晴らしいですね。起業家のビジネスプランの至らない点や課題を指摘することは簡単ですが、起業のごく初期の段階では、その事業の魅力を発掘して、その魅力をもっと伸ばしてあげるような働きかけがより重要だと思います。

そして魅力を掘り起こす、可能性を引き出す過程を、支援する側も一緒になって楽しめると、素晴らしい取組が生まれやすいのではないかと、私達自身の取組の中でも感じています。

─佐藤氏

起業家の方々のお話を知ったかぶりをして聞くよりも、「それ、どういうことなんですか」とうかがい、自分自身が学んでいく過程は確かに楽しいですね。

─清見氏

私自身も、市役所がスタートアップカフェから近いこともあり、日常的にこちらで仕事をしていますが、ここで仕事をするのはとても楽しいですね。

スタートアップカフェと同じフロアにあるコワーキングスペースの様子。

利用者はリラックスした様子で仕事をしていた

──お話を伺っていると、福岡市とCCC・スタートアップカフェの運営サイドとの間で緊密な関係、コミュニケーションが構築されているという印象を持ちましたが、この事業に関わっている他の部局との調整や連携もあったのでしょうか。

─清見氏

福岡市の国家戦略特区に関わる取組の全体調整は、企画調整部が担当しています。一方で、スタートアップ関連の特区メニューについては、創業支援課が実行部隊として対応する体制を作っています。

その他の部署とは、取組内容に応じて適宜説明や調整をしています。たとえば、介護・福祉分野のケアテック関連の事業の相談があった場合、福祉関連の部署と連携するといった具合です。

スタートアップビザ関連は、入国管理局と具体的な実施プロセスについて調整していました。具体的には、インターネット上で手続きが完了するような仕組みではなく、本人が直接申請するような形にすることで、起業家の熱意や事業展開イメージについてリアルに確認できるプロセスを組んでいるのが特徴だと思います。

─佐藤氏

スタートアップカフェには、福岡県行政書士会福岡中央支部や福岡県弁護士会をはじめとした士業の方々が毎週木曜日に来てくださっているほか、エンジニアカフェ、福岡市男女共同参画推進センターアミカスといった、起業とは異なるテーマで活動している施設や団体とも連携してイベントを開催しています。商品やサービスによっては、市内の百貨店などへの商談にご一緒することもあります。ただ話を聞いて終わりではなく、商売に繋がるところまで支援したいという思いでやっています。

─齊藤氏

行政と民間事業者の役割分担はどうあるべきかという質問はよくありますが、最初に役割分担を明確に決めて進めていくよりも、起業家や地域の方々と一緒になって進めていくのがスタートアップ文化そのものではないかと思います。

今日の対話の中で「べき論ではなく、傾聴」という視点がありました。まさにその姿勢で、官も民も起業家と共にもがいていくことが重要ですね。

もう一つ大事だと思ったのは、「起業家の火を消さない」ことですね。起業家が孤立してしまうと、自分の事業に対する不安や疑問を強く感じて事業をたたんでしまうこともあります。起業家同士が集まって、想いの火を燃やし続けられる場所があるのはとても大事なことだと思います。

誰もがチャレンジできる街 へ

──起業家が想いの火を燃やし続ける環境を築いてこられるまでの話を伺ってきましたが、今後の福岡市の創業支援の取組はどのようになっていくのでしょうか。

─清見氏

スタートアップ支援をやってきた自治体としては、福岡市からユニコーン企業(評価額10億ドル以上、創業10年以内、未上場のスタートアップ企業)が生まれ、今できつつある起業・創業の生態系が自走していく街になっていってほしいと思っています。

進学して大手企業に就職して働くことが良いキャリアと認識されることが多いと思いますが、福岡市では、スタートアップを立ち上げたりスタートアップで働いたりするスタイルが、受け入れられる街であってほしいと思います。

福岡の動きが先行的な事例となって、「福岡ができているならうちもやろう」と日本中で創業の機運がもっと生まれてくるようになればうれしいですね。

─齊藤氏

小さい子どもに、スポーツや芸術のような習い事をさせる家庭は結構多いと思いますが、その種目をプロとして職業にしようとすると、非常に厳しい競争を勝ち抜かなければなりません。子どものころから続けてきたことを大人になってからも仕事としてやり続けられるのは、ほんの一握りの人たちです。また、これまでは大企業に就職して終身雇用で勤め上げる、家庭に入って主婦として生活するライフスタイルが普通だと思われてきましたが、そうした生活スタイルは既に崩れています。加えて、昨今のコロナ禍の影響で就職氷河期のような状況が生じてくるなか、小さくてもいいから自分の仕事は自分で創造するという考え方の重要性は益々高まってくると思います。

起業して事業を興すことは、成功の定義にもよりますが、本人の意志があれば実現可能性の高いビジョンの一つなのではないかと考えています。そういう意味では、次の世代のキャリアの選択肢として「起業」が今よりも広がって欲しいと思っています。

──スタートアップカフェとしての今後の展開についてはどのようにお考えですか。

─佐藤氏

起業の裾野を広げる、起業の入口になることがスタートアップカフェのミッションですので、起業に興味を持つ人や実際に挑戦する人を増やしていきたいと思っています。

先日、中学1年生がスタートアップカフェに相談に訪れてくれました。誰からこの場所のことを聞いたのか質問したところ、親から教えてもらったと話してくれました。中学生からそんな言葉が出てくるくらい、福岡の起業に対するリテラシーが高まってきていることを実感しています。

福岡市内だけでなく、福岡県外の方からのご相談もあります。ある時は、熊本県在住の方がスタートアップカフェに来てくれました。その方は、たまたまコンビニエンスストアに立ち寄って煙草を吸っていた時に、その場に居合わせた人からスタートアップカフェのことを聞いて相談に来たとおっしゃっていました。

これからも、子どもから高齢者まで、挑戦したいことがある方ならばどなたでも、お持ちの想いやアイデアを持ち寄っていただける場所でありたいですね。そして、もしそのチャレンジが失敗してしまったとしても、その経験も踏まえてもう一度チャレンジするような方を応援できるような場所にしていきたいと思います。

──ありがとうございました。