3.「i-都市再生」事例編

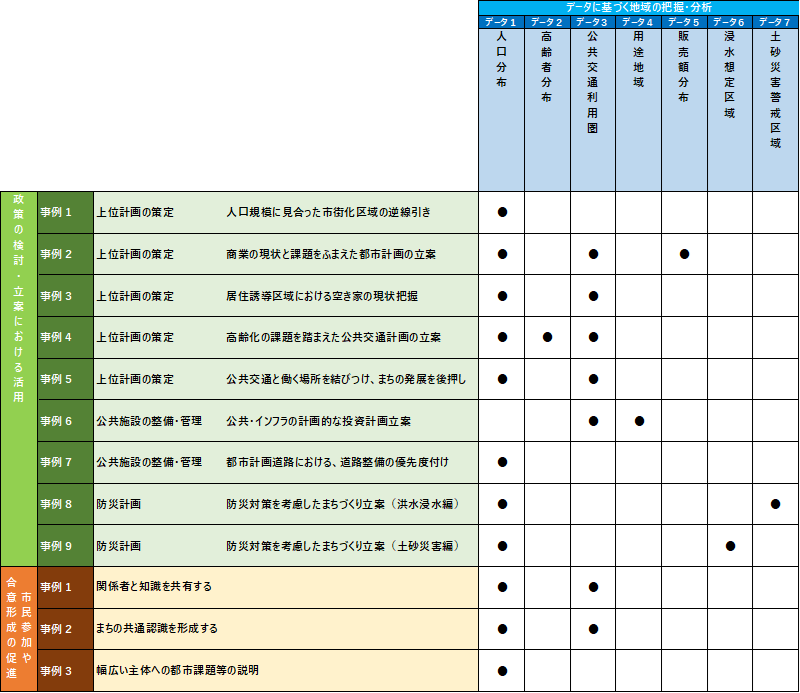

| 「データに基づく地域の把握・分析」の事例 | |

| 人口などの統計データや用途地域などのGISデータ、また、浸水想定区域などのオープンデータを使って地域の現状や課題を可視化・分析した事例を紹介します。 | |

| 「政策の検討・立案における活用」の事例 | |

| 現状や課題に基づき、市街化区域の見直しや防災計画立案など、政策の検討や立案の場面で活用した事例を紹介します。 | |

| 「市民参加や合意形成の促進」の事例 | |

| 住民説明会や市民参加型のワークショップあるいは都市計画にかかる専門委員会等での説明資料として使ったり、庁内での協議や事業者等の打合せに使ったり、関係者との合意形成が必要な場面で活用した事例を紹介します。 | |

本ガイダンスで紹介する事例一覧

本ガイダンスでは、「データに基づく地域の把握・分析」の事例として7種類のデータ、「政策の検討・立案における活用」の事例として9種類の事例、また、「市民参加や合意形成の促進」の事例として3種類の事例を紹介します。

上記の表中で「●」が付いているものは、本ガイダンスで紹介する事例で実際に活用されたデータです。ただし、「●」が付いているデータ以外のデータは使わない、使えない、というわけではありません。地域の課題や優先事項に基づいて適切なデータを選定することが必要です。

ここでご紹介する事例は、内閣府地方創生推進事務局が開催するi-都市交流会議において、i-都市再生を実践する各自治体にご発表いただいた内容です。ご発表いただいた全ての資料は、活用事例集として公開しています。

また、「i-都市再生」についてのご質問をFAQとしてまとめました。

i-都市交流会議についてはこちらをご覧ください。

1.データに基づく地域の把握・分析

人口などの統計データや用途地域などのGISデータ、また、浸水想定区域などのオープンデータを使った「i-都市再生」の実践事例を示します。各事例では、データそのものを可視化することでどのようなことが分かるのか、また、他のデータと重ね合わせることでどのように分析できるかを紹介します。

また、それぞれの事例には、データの入手先や実践した自治体の取組内容の概要を紹介しています。各自治体の取組資料は、活用事例集として公開しています。

データ1 人口分布

人口分布とは市町村またはメッシュごとの人口総数です。

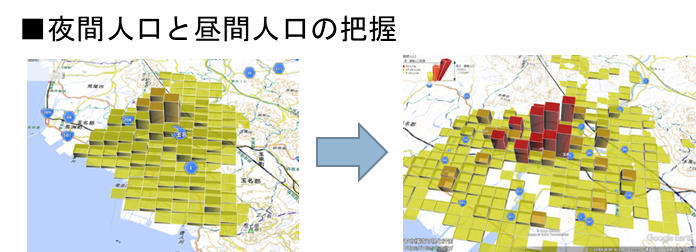

人口分布を可視化する人口分布から、どの地区に人が集中しているか、また密集しているかが分かります。 国勢調査では、男女別、年齢3区分(15歳未満、15~64歳未満、65歳以上)、就業者、昼間人口、夜間人口等の集計を行っています。 下図は夜間人口(左)と昼間人口(右)を比較した例です。昼間人口が多い(赤色)となっているエリアには、全て高等教育機関が存在していました。都市の活性化につながる政策の一つとして、教育事業の充実が考えられます。 |

出典)熊本県玉名市 都市可視化に伴う地域振興策 ~新しい地域自治システムへの準備~ 2020年 夜間人口(左)と昼間人口(右)。3Dグラフの高さは人口の数・色は人口密度を示す。 |

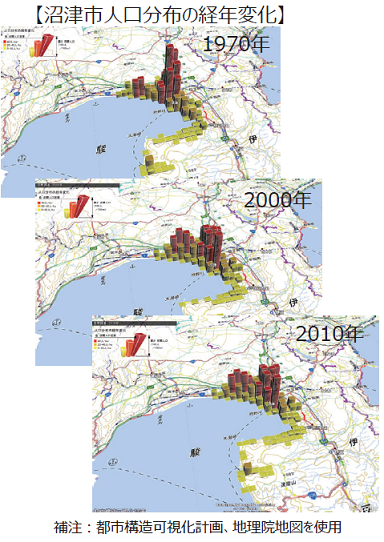

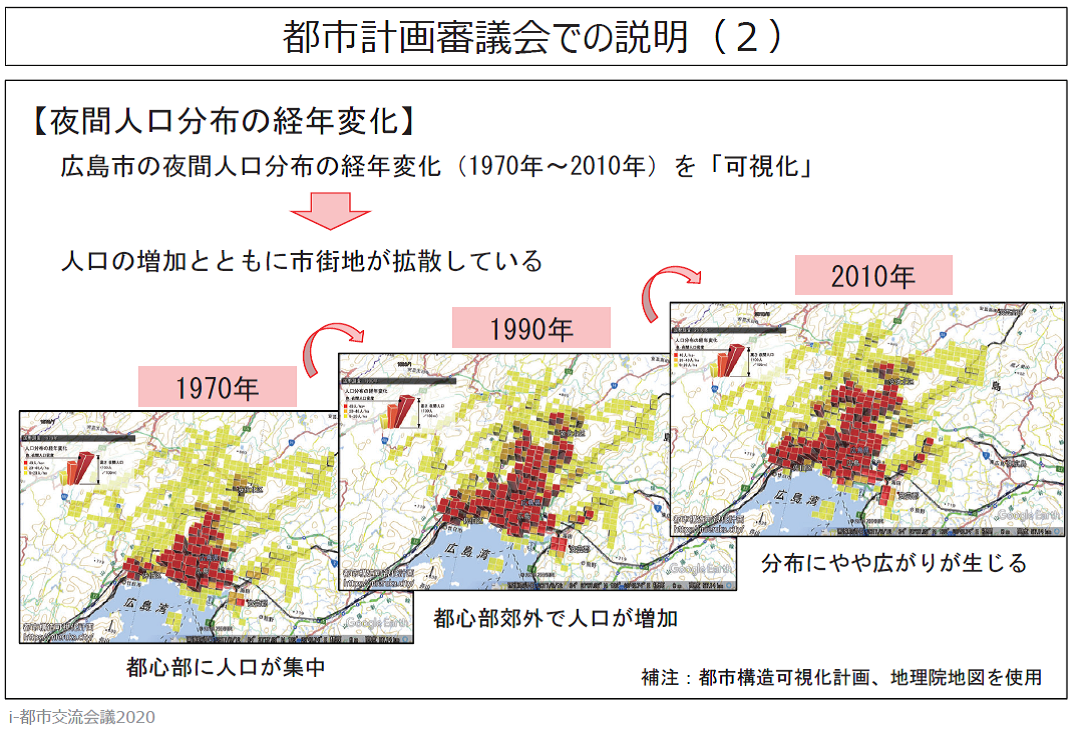

また、国勢調査は、5年毎に実施されているため、過去のデータと合わせて確認することで、人口分布の経年変化が確認できます。経年変化から、市街中心地から郊外に拡散しているなどの課題を読み取ることができます。

下図は、国勢調査のデータを利用し、夜間人口の分布を経年で可視化したものです。3Dグラフが高いほど人口が多いことを示しています。市中心部の人口が減少していることが分かります。

出典)静岡県沼津市 総合計画策定に向けたワークショップでのツールとして2020年

3Dグラフの高さは夜間人口の数、色は夜間人口密度を示す。赤:40人/ha、橙:20-40人/ha、黄:0-20人/ha

人口分布に重ね合わせる

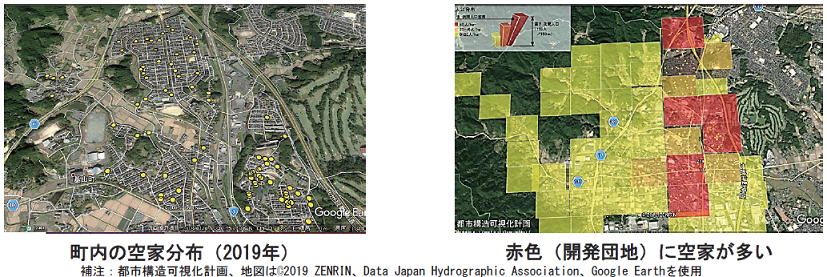

人口分布に、自治体が取集した空き家の分布(GISデータ)と重ねてみると、空き家が集中している地域の特徴を人口から見ることができます。

下図は、左側に空き家の分布、右側に国勢調査による人口分布を示しています。空き家は宅地全体に存在していますが、特に右下のエリアに集中しています。同じエリアの人口分布をみると、空き家が集中しているにもかかわらず、当該エリアには人口が多いことが分かります。このエリアには、大規に開発団地が存在しています。一定の世代の転入が一時期に集中した一方で、若年層の転出や急速な高齢化がこうした現象を引き起こしていることが想定されます。

出典)佐賀県基山町 都市構造可視化計画サイトの活用~アイが大きい基山町での活用事例~ 2020年

左図の黄色い点が空き家の位置を示す。右図の色は夜間人口密度。赤:40人/ha-、橙:20-40人/ha、黄:0-20人/ha

少子高齢化に伴い、空き家が課題となっていますが、どのような状況で空き家が発生しているのかによって必要な対策も異なります。データの可視化により、定量的な数値をもって地域の状況を分析・把握し、政策の検討に活用することができるでしょう。またそのままデータを可視化するだけではなく、メッシュ当たりの住宅戸数に対する空き家率の割合をデータ化するなどの手法により、単純な人口比例で空き家が分布しているのか、開発団地毎に空き家率の動向が異なるのか、などの更なる分析が期待できます。

データの入手先例

| 都市構造可視化計画サイト | https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 国勢調査 | https://www.e-stat.go.jp/【外部サイト】 |

活用可能な場面

- 事例1 人口規模に見合った市街化区域の逆線引き【上位計画の策定】

- 事例3 居住誘導区域における空き家の現状把握 【上位計画の策定】

- 事例4 高齢化の課題を踏まえた公共交通計画の立案 【上位計画の策定】

- 事例7 都市計画道路における、道路整備の優先度付け 【公共施設の整備・管理】

データ2 高齢者分布

高齢者分布とは、市町村またはメッシュごとの高齢者(65歳以上)の人口です。

高齢者分布を可視化する

高齢者分布から、どの地区に高齢者が集中しているかが分かります。

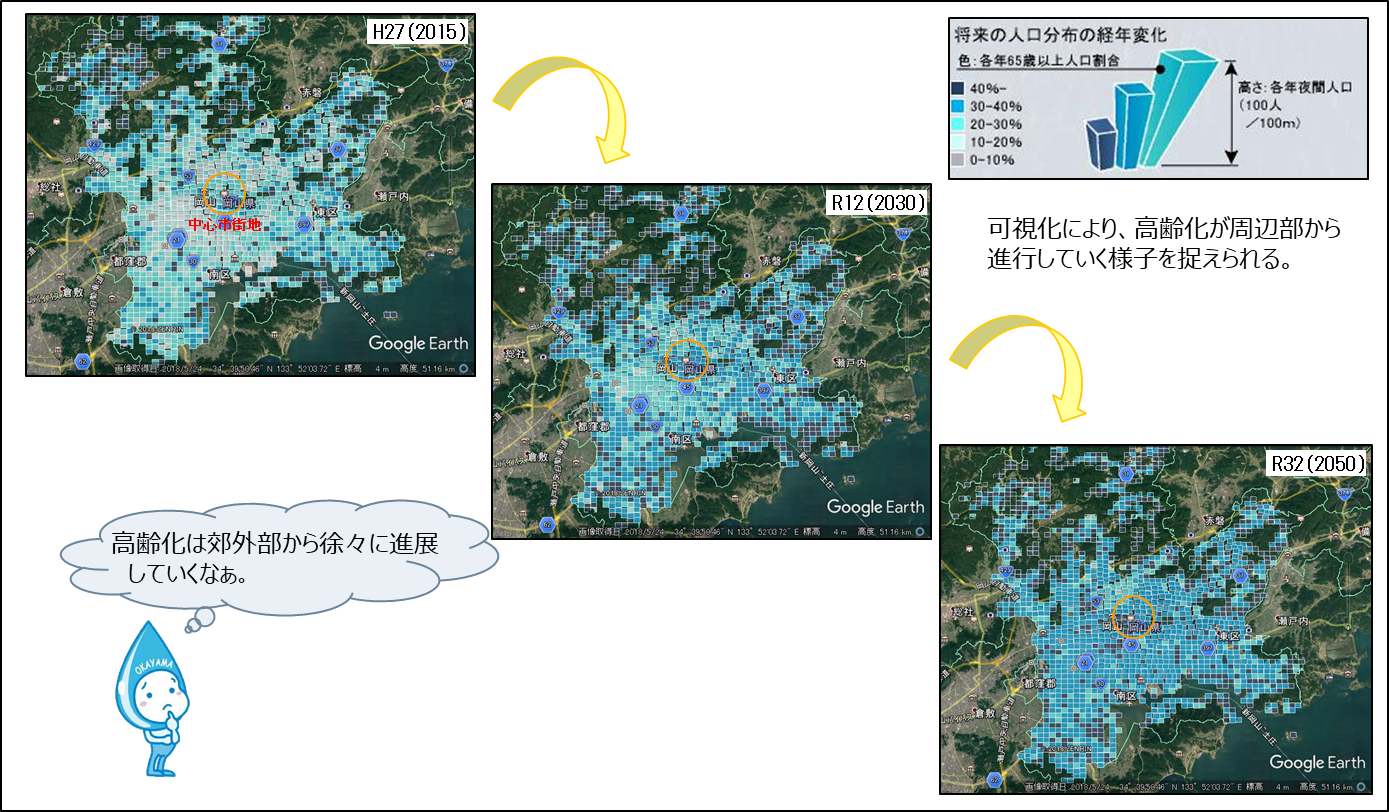

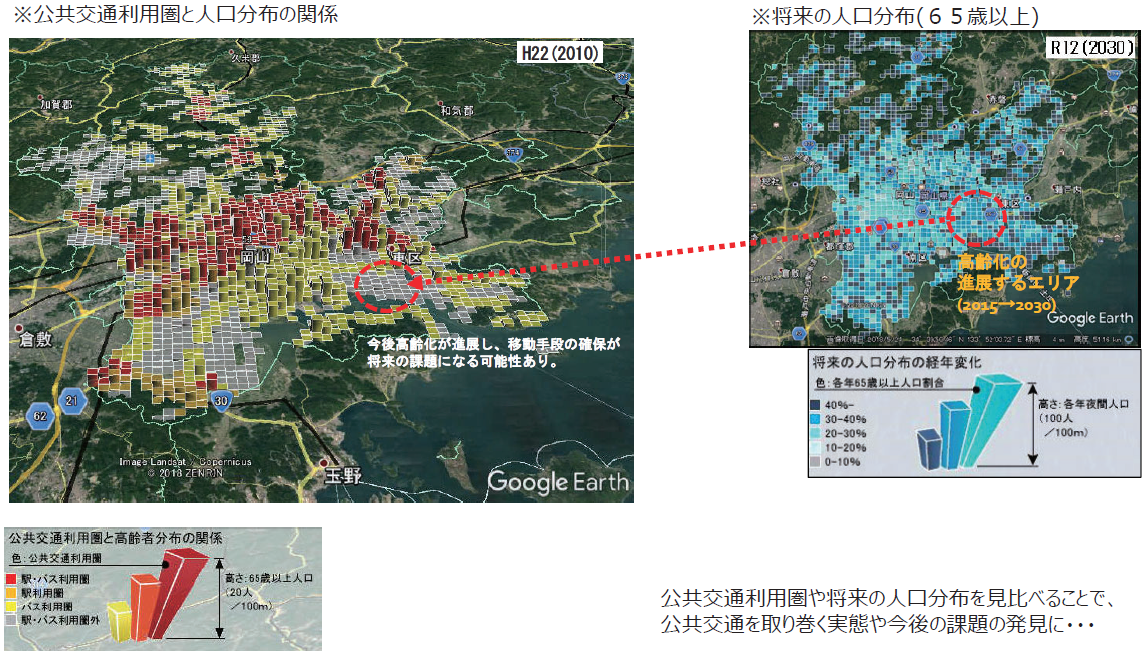

下図では、各年(将来推計を含む)の夜間人口を高さで、65歳以上の人口割合を色で表しています。令和32年の地図では、濃い青色エリアが高齢者の割合が多い地域といえますが、その地域が郊外に点在していることが分かります。

将来の推計データを組み合わせることで、高齢化が進展していくエリアを可視化し、将来的な都市計画の検討に活用できます。

出典)岡山県岡山市 都市構造可視化計画の活用~ビジュアル化による気付き~ 2020年

3Dグラフの高さは夜間人口・色は高齢者の割合を示す。

高齢者分布に重ね合わせる

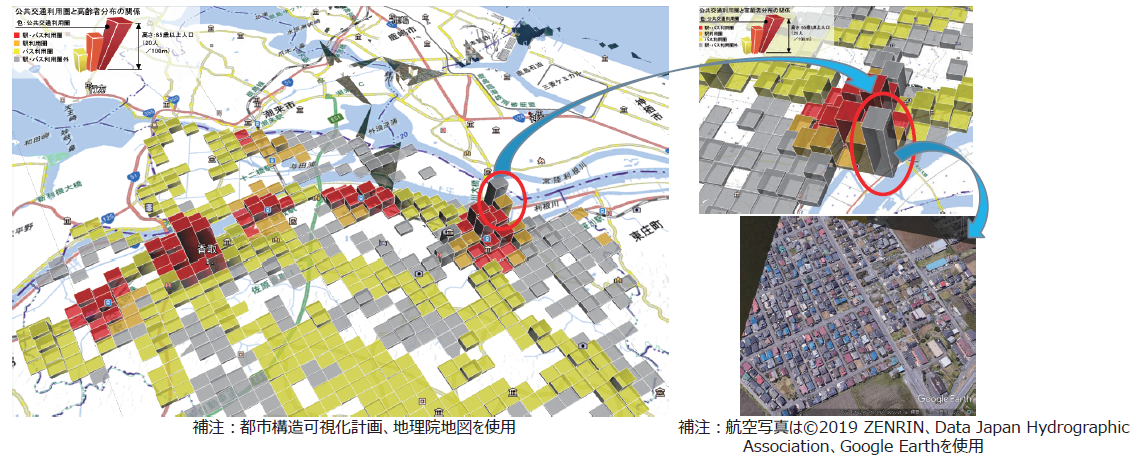

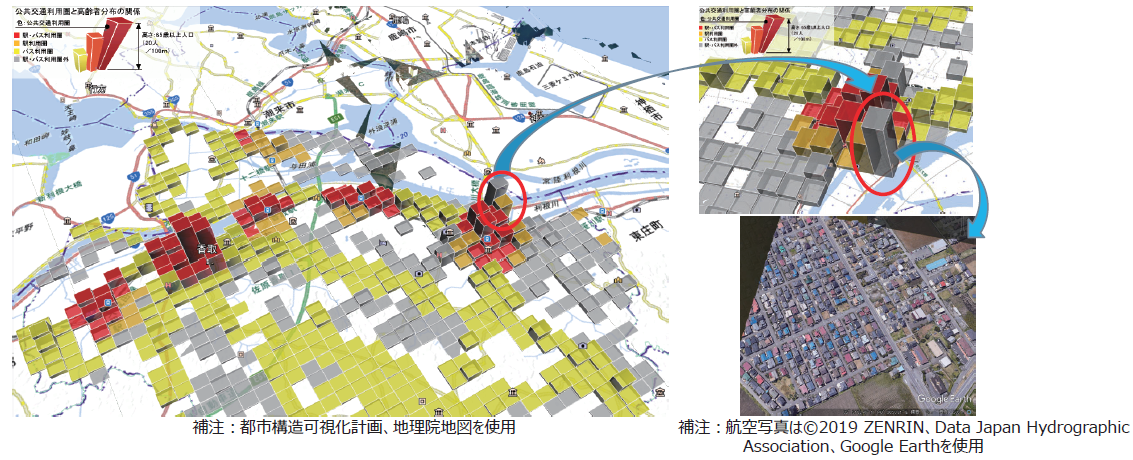

高齢者分布に公共交通利用圏を重ねることで、高齢者が多い地区での公共交通の整備状況を確認することができます。

次に示す事例は、高齢者分布と公共交通利用圏をクロス集計したものです。高齢者の人口を3Dグラフの高さ、公共交通利用圏を色で表現しています。3Dグラフが高く、灰色のエリアは、高齢者人口が多いにも関わらず、公共交通整備が十分でないと言えます。高齢者が生活しやすいまちづくりとして、公共交通政策の検討を行うための基礎データとしての活用が期待されます。

出典)関東地方整備局 都市構造可視化の関東管内での普及活動~いかにつかってもらうか~ 2020年

3Dグラフの高さは高齢者分布、色は公共交通利用圏を示す。赤:駅・バス利用圏、橙:駅利用圏、黄:バス利用圏、灰:駅・バス利用圏外

データの入手先例

| 都市構造可視化計画サイト | https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 国勢調査 | https://www.e-stat.go.jp/【外部サイト】 |

| 国土数値情報 | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

活用可能な場面

データ3 公共交通利用圏

公共交通機関から徒歩圏内(徒歩10分程度)のエリアを表します。

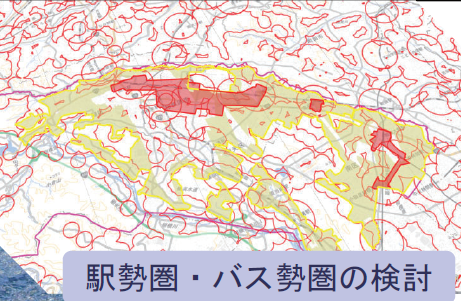

公共交通利用圏を可視化する公共交通機関である駅やバス停から徒歩圏内のエリアを可視化することができます。各自治体で公共交通利用圏のデータがない場合でも、国土数値情報で公開されている駅やバス停の位置ポイントデータから徒歩圏内(半径1 ㎞など)の範囲を作成することで、公共交通利用圏のデータとして活用できます。 |

|

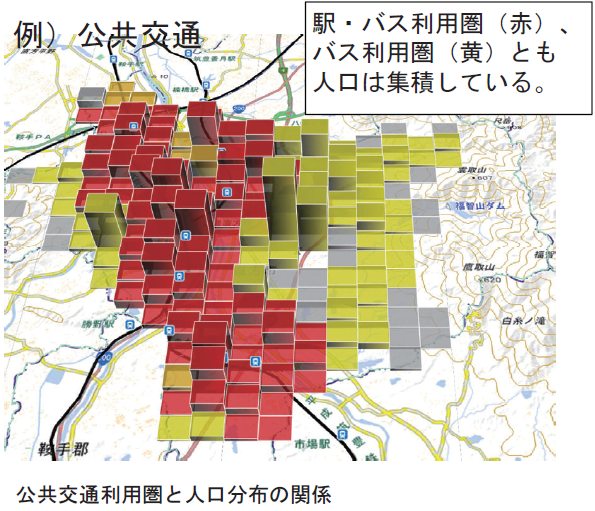

公共交通利用圏に重ね合わせる人口分布と重ねることで、人口が多い地区において、公共交通の整備状況を確認できます。図では、公共交通利用圏と人口をクロス集計したものであり、人口を3Dグラフの高さ、公共交通利用圏を色で表現しています。図の左上のエリアに関しては、3Dグラフが高いことから人口が集中していることが分かりますが、赤色(駅・バス利用圏)、黄(バス利用圏)のエリアも多く、公共交通が一定程度整備されていると言えます。 |

|

データの入手先例

| 都市構造可視化計画サイト | https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 国土数値情報 | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

活用可能な場面

- 事例4 高齢化の課題を踏まえた公共交通計画の立案 【上位計画の策定】

- 事例5 公共交通と働く場所を結びつけ、まちの発展を後押し 【上位計画の策定】

- 事例6 公共・インフラの計画的な投資計画立案 【公共施設の整備・管理】

データ4 用途地域

都市計画法の地域地区のひとつ。住居、商業、工業などの区域が整備されたものです。

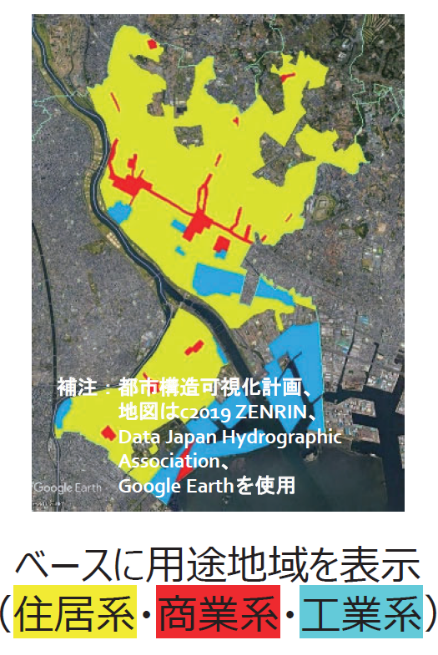

用途地域を可視化する用途地域から、地区ごとの用途を確認することができます。住居系と商業系をつなぐ交通網が整備されているかなど、都市全体の機能を確認することができます。 |

|

用途地域に重ね合わせるバスの停留所・駅からの利用範囲のデータと重ねることで、公共交通の利便性の面から市街地の現状を確認することができます。下図において、駅から500 m以内が円内側、1 km以内が円外側です。また、バスの停留所から500 m以内が赤線で囲われた薄いピンクを表しています。駅や停留所の徒歩圏内に含まれていない住居専用地域(図中矢印部分)があることが分かります。 市街化区域内にも交通不便地域があることから、今後のまちづくり計画における検討資料としての活用が期待されます。 |

|

データの入手先例

| 国土数値情報 | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

活用可能な場面

データ5 販売額分布

小売業の販売額の分布を表します。

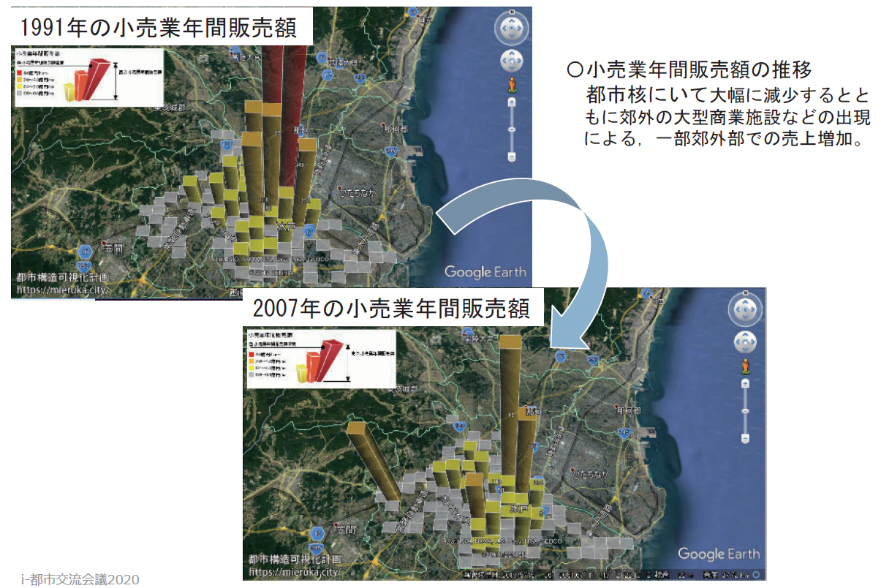

販売額分布を可視化する

販売額分布から、小売業が集中している地区、また売り上げが多い地区が分かります。

下図では、高さは小売業年間販売額、色は1 ha当たりの小売業年間販売額(密度)を表しています。3Dグラフが高く、赤いエリアが、経済が発展している地区といえます。「まち全体の販売額が減少した」「郊外に売上が移動し市街地の空洞化が生じた」など、過去のデータがある場合は経年変化からの状況を読み取ることができます。

出典)茨城県水戸市 計画策定作業における現況整理作業での活用 2020年

3Dグラフの高さは小売業の年間販売額、色は小売業年間販売額密度。

色が濃いほど面積当たりの販売額が大きい。

販売額分布に重ね合わせる

公共交通利用圏と人口分布のデータと重ねることで、売上が高い地区における公共交通の利用のしやすさを確認することができます。

下図を見ると、売上が高くなっている郊外型大型店舗のある地区の公共交通は駅利用圏ではありますが、中心市街地に比べると公共交通利便性は低いなどの状況が直感的に把握できます。

出典)山形県山形市 都市現況分析への都市構造可視化計画の活用

~立地適正化計画策定に向けた基礎分析~ 2020年

高さは小売業の年間販売額、色は小売業年間販売額密度

データの入手先例

| 都市構造可視化計画サイト | https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 商業統計調査 | https://www.e-stat.go.jp/【外部サイト】 |

活用可能な場面

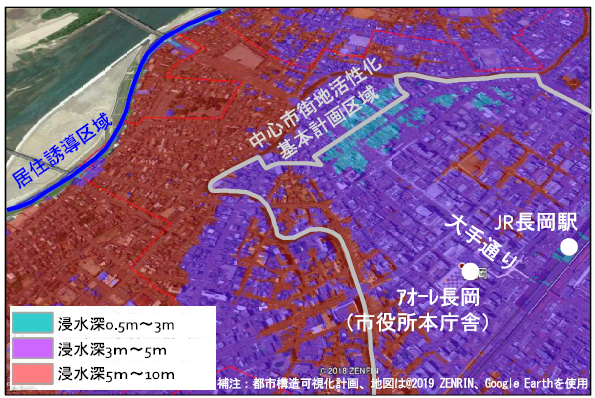

データ6 浸水想定区域

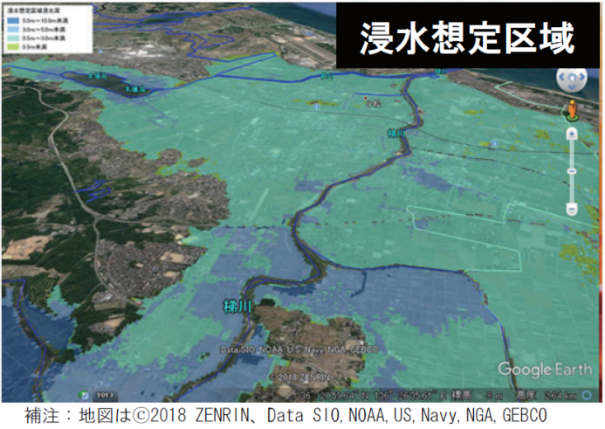

浸水想定区域は、洪水時における浸水想定を区域(またはメッシュ)ごとに整備したものです。

浸水想定区域を可視化する浸水想定区域から、どの地区が浸水する可能性が高いか、またその浸水深を確認することができます。 |

|

|

| |

| 出典)石川県小松市 まちづくりの可視化活用 ~可視化がもつポテンシャルをどう活かすか~ 2020年 色は浸水深を示す。青が濃いほど浸水深が深い。 |

|

浸水想定区域に重ね合わせる居住誘導区域のデータと重ね合わせることで、災害リスクを可視化することができます。浸水想定を考慮した避難場所や避難ルートの設定検討など、減災への対策に活用することができます。 | |

| 出典)新潟県長岡市 地方都市再生に向けた政策ツールの構築 2020年 |

データの入手先例

| 国土数値情報 | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

| 都市構造可視化計画サイト | https://mieruka.city/【外部サイト】 |

活用可能な場面

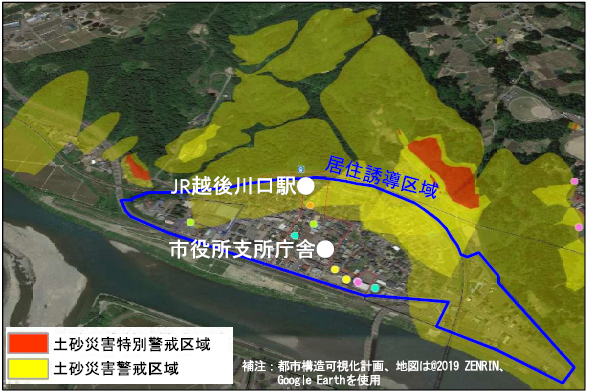

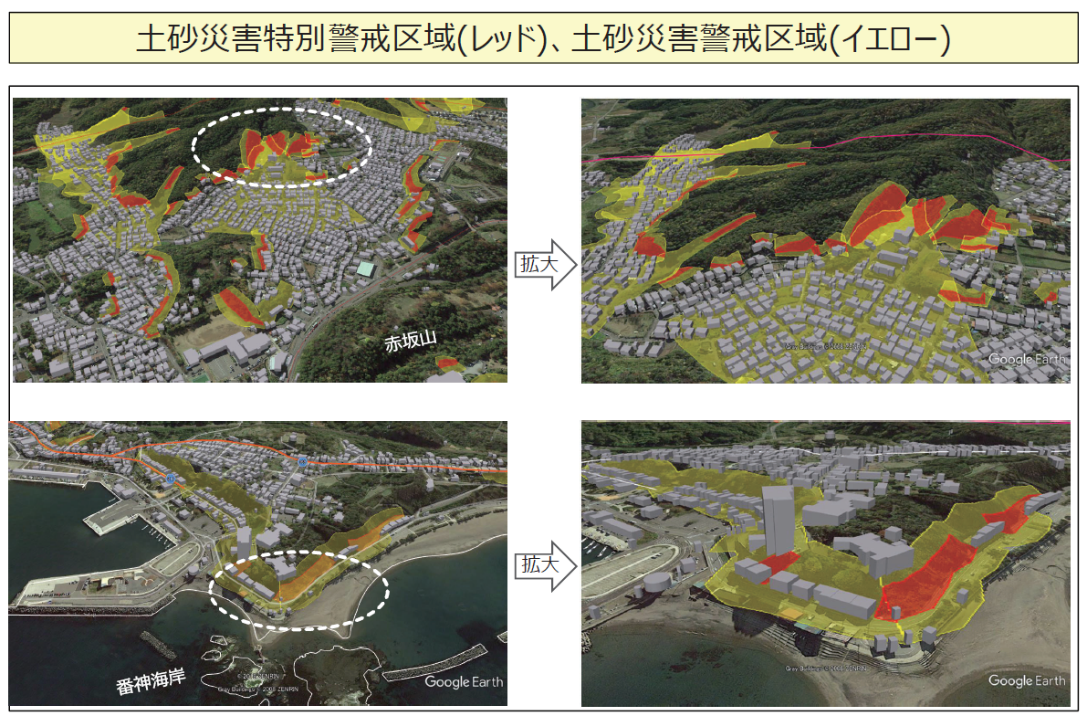

データ7 土砂災害区域

土砂災害区域は、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を区域(またはメッシュ)ごとに整備したものです。

土砂災害区域を可視化する

土砂災害区域から、がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害の発生するおそれがある区域を確認することができます。

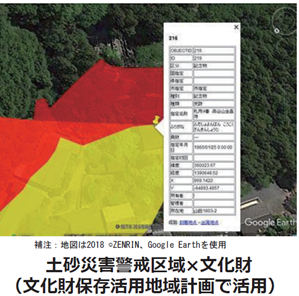

土砂災害区域に重ね合わせる

文化財のポイントデータと重ね合わせることで、災害リスクが高い箇所に文化財がないかを確認することができます。文化財保存活用地域計画において、災害リスクが高い箇所の文化財が位置する場合、「防災対策を進める」「優先的に埋蔵文化財調査を行う」などの計画を検討することができます。

|

|

|

| 出典)新潟県長岡市 地方都市再生に向けた政策ツールの構築 2020年 |

出典)埼玉県秩父市 職場・異業種交流での活用使いやすい地図情報 2020年 |

データの入手先例

| 国土数値情報 | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

活用可能な場面

2.政策検討・立案の事例紹介

- 上位計画の策定(都市計画マスタープラン・立地適性化計画等)

- 公共施設の整備・管理

- 防災計画

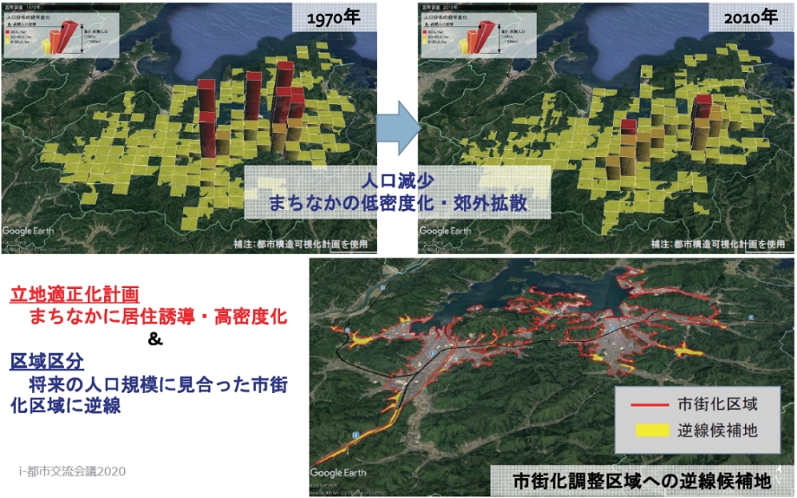

事例1 人口規模に見合った市街化区域の逆線引き【上位計画の策定】

生活サービス施設や公共交通の維持・向上に向け、コンパクトなまちづくりが求められます。人口分布を考慮した立地適正化計画に、i-都市再⽣を活用できます。

人口分布を可視化し、区域を見直す

Google Earthを用いて、人口分布を可視化します。下図場合、3Dグラフが高く色が赤いほど、人口が密集していると言えます。これにより、どの地区に⼈が集中しているかが分かります。また、複数年で比較すれば、人口分布の変遷も把握できます。この事例では、1970年と比較し、2010年では人口が全体的に減少しているだけではなく、市街地が低密度化していることが分かります。

生活サービス施設や公共交通を維持するためにも、人口規模に⾒合ったコンパクトなまちづくりを進める場合、現在、人口が集中している地区を参考に、市街化区域に逆線引きをすることで、都市機能の集積を図ることなども考えられます。

出典)京都府舞鶴市 舞鶴版コンパクトシティの実現に向けた都市計画再編 2020年

3Dグラフの高さは夜間人口、色は夜間人口密度を示す。

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 人口分布 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 国勢調査:https://www.e-stat.go.jp/【外部サイト】 |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 京都府舞鶴市 | 舞鶴版コンパクトシティ実現に向けた都市計画再編 | 上記のほか、都市計画道路見直し等 |

| 長野県 | 都市構造可視化の活用事例 | 研修や相談、出前講座等による活用 |

| 京都府八幡市 | 都市構造可視化の活用 | 立地適正化計画策定会議での活用 |

| 宮城県柴田町 | 都市計画マスタープラン⽴地適正化計画策定に活用した事例〜作業部会〜 | 周辺他市町との比較による計画策定 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

事例2 商業の現状と課題をふまえた都市計画の立案 【上位計画の策定】

商業の現状と課題の可視化に、i-都市再生を活用できます。

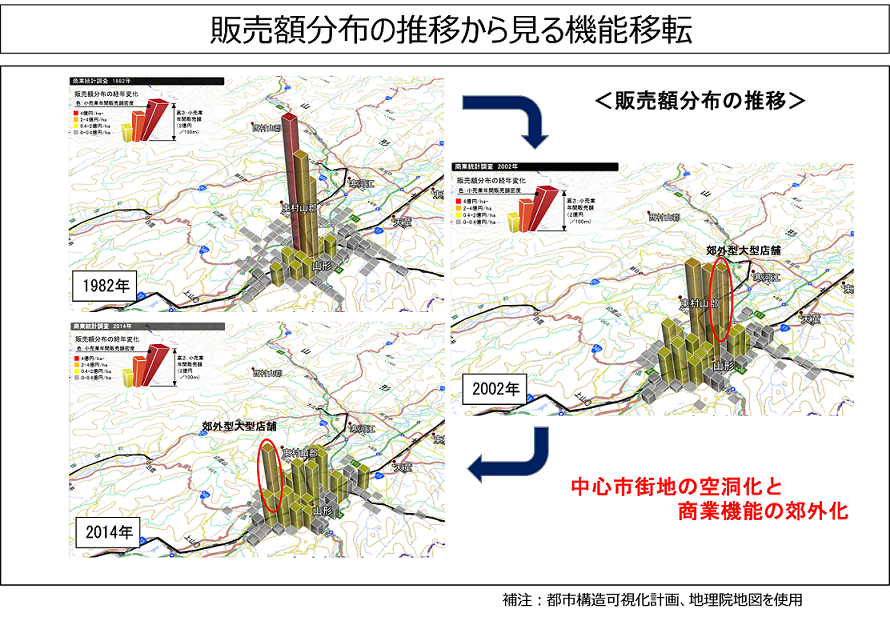

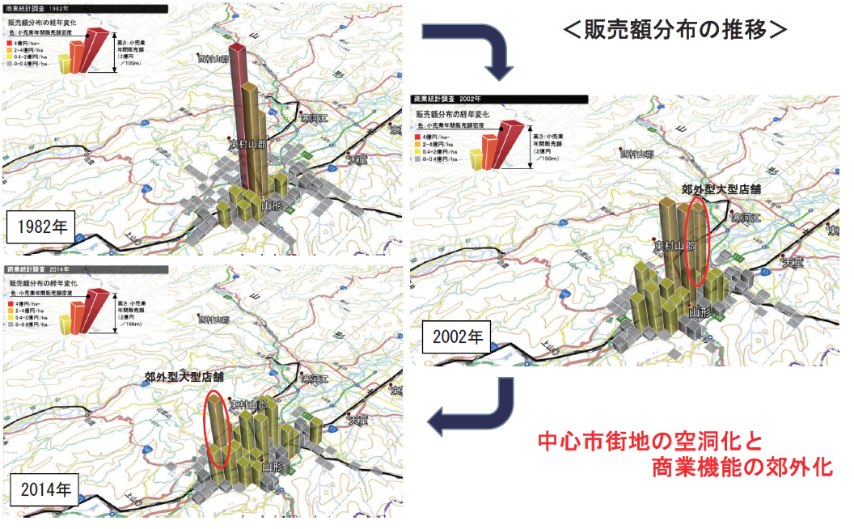

販売額分布から、中心市街地の空洞化を可視化

Google Earthを用いて、販売額分布を可視化します。過去から現在までの販売額分布の変遷を見ることで、その都市における都市機能の特徴を把握することができます。下図を例とした場合、1982年時点では市街地の販売額が高く、店舗数も集中していることが読み取れます。

しかし、2002年、2014年には市街地の販売額は下がり、一方で郊外は大型店舗が出店したことにより、販売額が高くなっていることが分かります。この結果から、「中心市街地の空洞化」という課題、さらに、市全体の販売額を過去とで比較し、過去より低くなっている場合は「市全体の販売額低下」を課題として挙げられます。

出典)山形県山形市 都市現況分析への都市構造可視化計画の活用~立地適正化計画策定に向けた基礎分析~ 2020年

3Dグラフの高さは小売業の年間販売額、色は小売業年間販売額密度

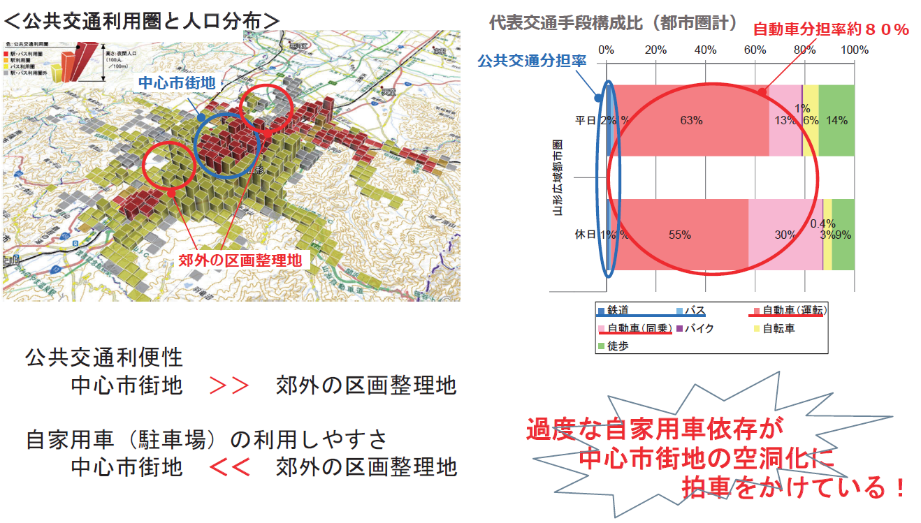

さらに、人口分布と公共交通利用圏のデータも合わせて確認してみます。下図を例とした場合、市街地は駅・バス利用圏であり、公共交通利便性は高いと言えますが、上記のとおり販売額は下がっています。一方で、郊外の交通利便性は低いですが、自家用車における移動が多くなっている(山形広域都市圏における代表交通手段構成比より)ことが、販売額の増加に繋がっていると言えます。そして、その自家用車依存が中心市街地の空洞化に拍車をかけていることが見えてきました。この自家用車依存は、将来の超高齢社会の課題であり、「自家用車依存の低減」が求められます。市街地全体の商業発展、そして高齢化社会の対応するため、公共交通利便区域へ居住を誘導するほか、現在の生活実態に即した公共交通網の再編が都市計画として求められます。

出典)山形県山形市 都市現況分析への都市構造可視化計画の活用~立地適正化計画策定に向けた基礎分析~ 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 販売額分布 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 公共交通利用圏と人口分布の関係 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 代表交通手段構成比 | (自治体整備) |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 山形県山形市 | 都市現況分析への都市構造可視化計画の活用~立地適正化計画策定に向けた基礎分析~ | 公共交通利用を軸にした立地適正化計画策定に向けての分析 |

| 栃木県栃木市 | 栃木市政におけるEBPMのススメ~都市構造可視化を活用した立地適正化計画等の検討 | 都市における課題の把握と都市機能誘導区域の検討 |

| 茨城県水戸市 | 計画策定作業における現況整理作業での活用 | 立地適正化計画策定に向けた現状の把握と追加調査の整理 |

| 北海道釧路市 | 釧路市における都市構造可視化ツールの活用事例 | 商業、交通の可視化による都市課題の把握 |

| 福岡県直方市 | 総合計画策定過程を活用したi都市再生の周知・普及~職場内外での周知・普及~ | 立地適正化計画のほか、総合計画の策定も含めたデータの活用 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

事例3 居住誘導区域における空き家の現状把握 【上位計画の策定】

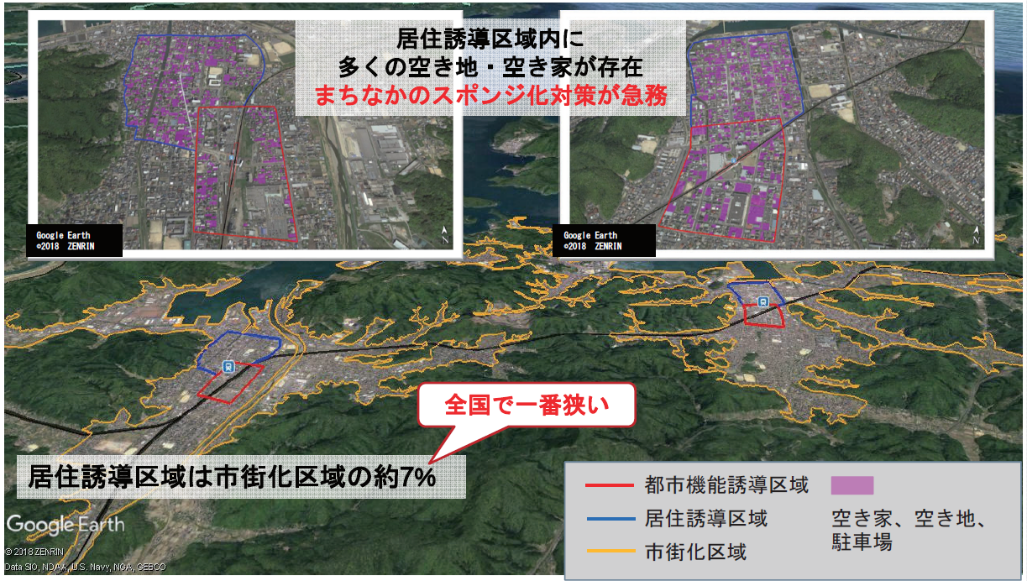

コンパクトなまちづくりを進めるためには、一定エリアにおける人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住誘導区域を定めることも有効です。居住誘導区域の現状とその課題の抽出に、i-都市再生を活⽤できます。

市街地における空き家・空き地の可視化

Google Earthを用いて、空き家・空き地のデータを表示します。図では、空き家・空き地のデータに居住誘導区域を重ねています。居住誘導区域内に多くの空き地・空き家が存在している場合、「まちなかのスポンジ化」が課題であると言えます。

出典)京都府舞鶴市 舞鶴版コンパクトシティの実現に向けた都市計画再編 2020年

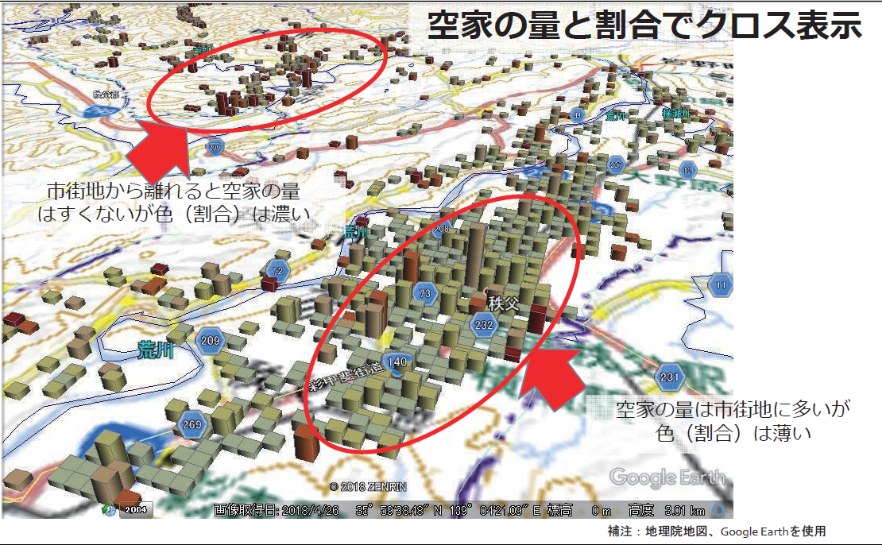

より現状を把握するためには、空き家の量と割合でクロス集計することも有効です。

下図では、空き家の量を3Dグラフの高さ、割合を色で表現しています。

市街地の空き家は、量が多いが割合としては少なく、郊外の空き家は量が少ないが割合は多いということが分かります。

出典)埼玉県秩父市 職場・異業種交流での活用使いやすい地図情報 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 居住誘導区域 | (自治体整備) |

| 空き家・空地 | (自治体整備) |

| 空き家の量と割合 | (自治体整備) |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 京都府舞鶴市 | 舞鶴版コンパクトシティ実現に向けた都市計画再編 | 居住誘導区域の現状分析による計画見直し |

| 埼玉県秩父市 | 職場・異業種交流での活用使いやすい地図情報 | 空き家データを活用した都市計画マスタープラン、立適の庁内検討 |

| 福島県会津若松市 | 都市構造可視化計画の活用に向けて~庁内GISとの連携~ | 人口増減と空き家分布の集計による検討 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

事例4 高齢化の課題を踏まえた公共交通計画の立案 【上位計画の策定】

高齢化が進む日本において、高齢者が利用しやすい公共交通の整備が進められているかどうかの可視化に、i-都市再生を活用できます。

公共交通利用圏を高齢者分布・将来の人口分布と重ね合わせる

Google Earthを用いて、高齢者分布と公共交通利用圏の関係を可視化します。図を例とした場合、3Dグラフが高い地区に高齢者が集中しています。また、灰色で着色された3Dグラフが駅・バス利用圏内の地区です。3Dグラフが他と比べて高く、灰色で着色されている地区が「高齢者の人口が集中しており、かつ利用できる公共交通から離れている」地区と判断できます。

出典)関東地方整備局 都市構造可視化の関東管内での普及活動~いかにつかってもらうか~ 2020年

3Dグラフの高さは高齢者分布、色は公共交通利用圏

さらに、現状だけでなく、将来の人口分布も確認します。現在は高齢者が集中していない地区でも、数十年後は変わる可能性もあります。将来の人口分布の経年変化のデータを、同様にGoogle Earthで可視化します。下図を例とした場合、濃い青色で着色された箇所が、将来的に高齢者が集中している地区です。高齢者分布と公共交通利用圏の関係において、灰色で着色された地区と重なった場合、将来的に公共交通が必要とされる地区になると予想されます。

これらの地区については、立地適正化計画策定において居住誘導区域に入れるのか、また交通網計画としてデマンド交通やバス路線を拡充するか、などの検討が必要になります。

出典)岡山県岡山市 都市構造可視化計画の活用~ビジュアル化による気付き~ 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 公共交通圏と高齢者分布の関係 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 将来の人口分布 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 関東地方整備局 | 都市構造可視化の関東管内での普及活動~いかに使ってもらうか~ | 管内自治体への説明において実例を交えた活用方法の例示 |

| 岡山県岡山市 | 都市構造可視化計画の活用~ビジュアル化による気付き~ | 経年変化を活用した都市構造の分析 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

事例5 公共交通と働く場所を結びつけ、まちの発展を後押し 【上位計画の策定】

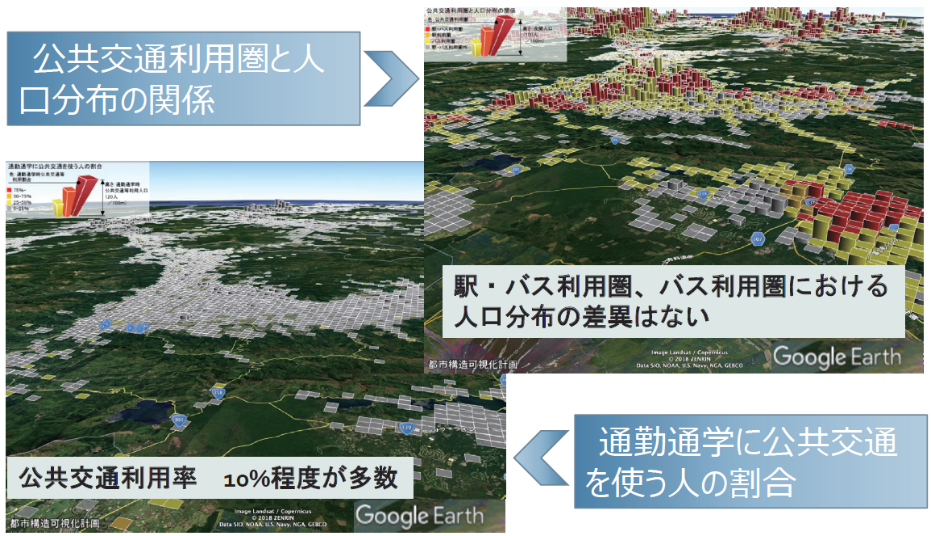

公共交通が十分に整備されていても、実際に通勤・通学での利用者割合が低い場合もあります。人々の活動に合わせた都市計画の立案に、i-都市再生を活用できます。

公共交通利用圏の活用状況を可視化

Google Earthを用い、人口分布と公共交通利用圏の関係、また、通勤・通学の公共交通を使う人の割合を可視化することで、公共交通の整備状況と実際の利用の現状を考察することができます。この図を例とした場合、高齢者分布と公共交通利用圏の関係からは、人口が集まっている地区は駅やバスが利用できる環境が整っているように見えます。しかし、通勤・通学に公共交通を使う人の割合を見た場合、公共交通を利用している人は10%程度の地区がほとんどです。この結果から、働く場所での公共交通が十分に整備されていない可能性が想定されます。

出典)山梨県 山梨県の現状と展望~マスタープランの改定を迎えて~ 2020年

3Dグラフの高さは夜間人口、色は公共交通利用圏

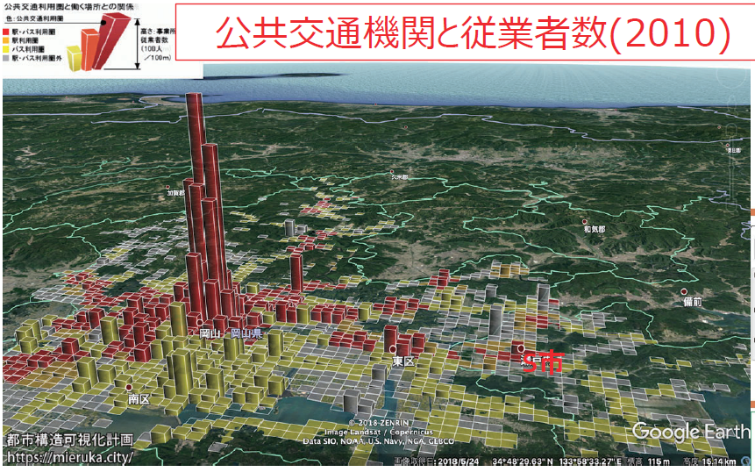

次に、公共交通利用圏と働く場所との関係を可視化します。この図では、従業者数が多い地区の3Dグラフは高く、駅などの公共交通が充実していない地区は灰色に着色されています。このような地区が多い場合、公共交通と連携した都市計画の立案が求められます。

出典)岡山県 活用事例報告~そっと後押しするツール~ 2020年

3Dグラフの高さは事業所従事者人数、色は公共交通利用圏

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 公共交通利用圏と人口分布の関係 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 通勤通学の公共交通を使う人の割合 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 公共交通利用圏と働く場所との関係 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 山梨県 | 山梨県の現状と展望~マスタープランの改定を迎えて~ | 交通体系の変化を見据えた都市計画マスタープラン改定の検討 |

| 岡山県 | 活用事例報告~そっと後押しするツール~ | 合併に伴う再編地域への立適導入検討 |

| 京都府 | 都市構造可視化計画サイトの活用と普及 | 都市計画審議会の審議検討に活用 |

| 静岡県静岡市 | 都市計画道路の整備優先度~さまざまな角度から可視化してみよう~ | 夜間人口、産業密度の可視化による都市計画道路の整備検討 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

事例6 公共・インフラの計画的な投資計画立案 【公共施設の整備・管理】

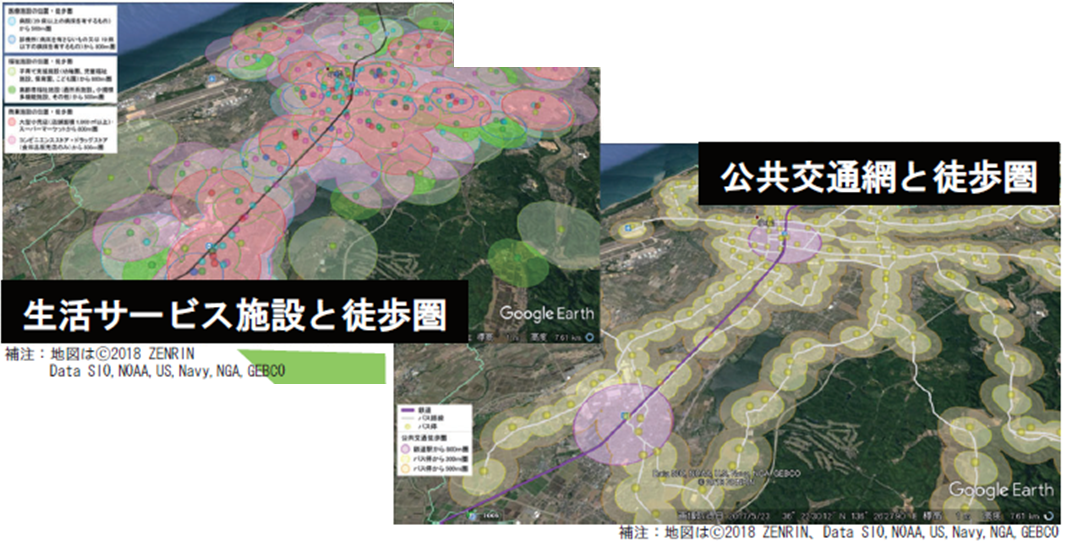

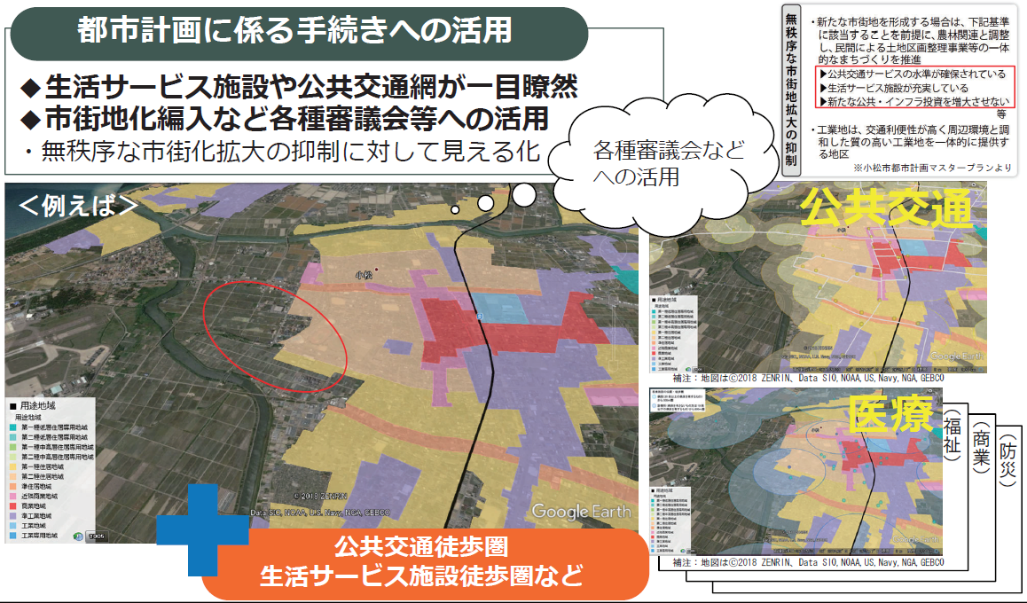

都市計画に係る手続きや無秩序な市街化拡大の抑制に対して、i-都市再生を活⽤できます。

公共交通や生活サービス施設の徒歩圏に住居地域を重ね合わせる

GISソフトを利用して、公共交通(鉄道データ、バス停留所)や生活サービス施設(医療機関など)の位置ポイントデータから、各ポイントに対し、徒歩圏内(1 km程度)である範囲のデータを作成します。

出典)石川県小松市 まちづくりの可視化活用~可視化がもつポテンシャルをどう活かすか~ 2020年

左図の円は生活サービス施設から施設ごとの徒歩圏(例:病院から500m)、右図は、公共交通の駅・バス停からの徒歩圏を示す。

作成したデータを、Google Earthを用いて可視化し、さらに用途地域を重ねて表示してみます。下図を例とした場合、用途地域のうち住居系地域が、公共交通徒歩圏で十分にカバーされていることが分かります。カバーされていない場合は、公共・インフラ投資の検討を行うことも想定されます。計画的な都市計画において、現状を正確にとらえ、公共・インフラの的確な投資に結び付けることができます。また、視覚的に分かりやすい資料として、都市計画審議会での資料として活用できます。

出典)石川県小松市 まちづくりの可視化活用~可視化がもつポテンシャルをどう活かすか~ 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 用途地域 | 国土数値情報:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

| 鉄道データ | 国土数値情報:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

| バス停留所 | 国土数値情報:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

| 医療機関 | 国土数値情報:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 石川県小松市 | まちづくりの可視化活用~可視化がもつポテンシャルをどう活かすか~ | 立地適正化計画の情報可視化による交通計画や防災計画への波及 |

| 千葉県四街道市 | 四街道市の現状と都市計画~客観的に見た私たちの市~ | 昼夜間人口比較をはじめとする様々なデータの可視化による都市計画の検討 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

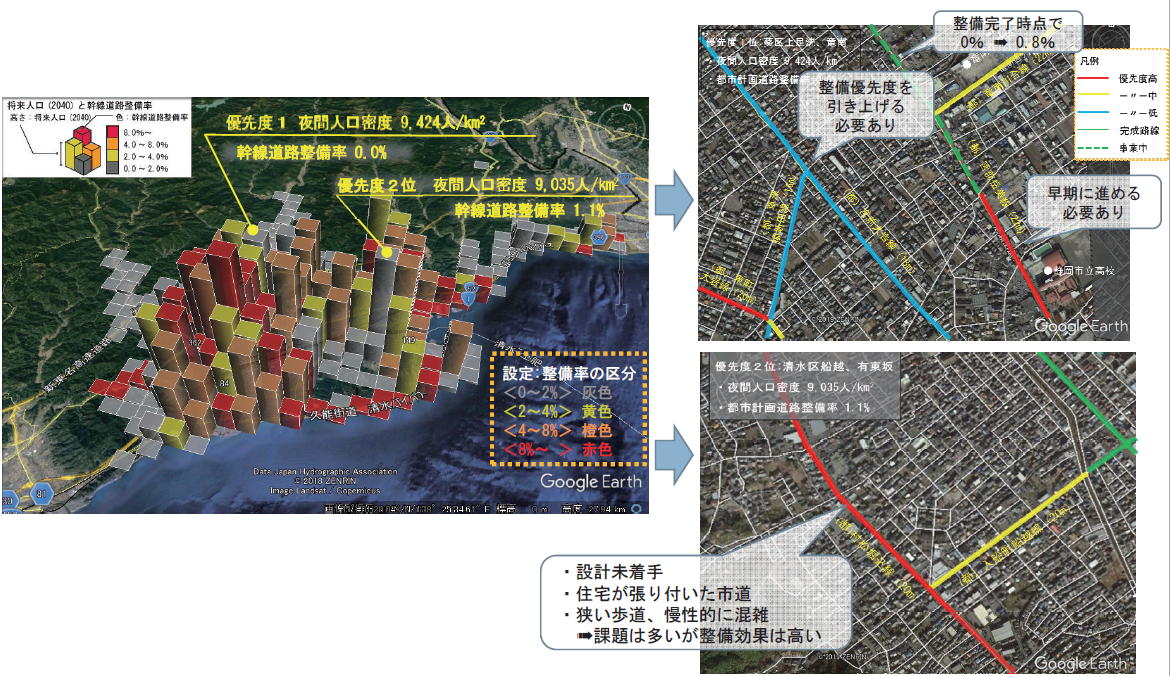

事例7 都市計画道路における、道路整備の優先度付け 【公共施設の整備・管理】

都市計画において、道路の整備計画が適切であるかの評価やその優先付けに、i-都市再⽣を活⽤できます。

真に整備が必要な道路を抽出

地区ごとの幹線道路整備率(自治体で整備)を可視化することで、整備が進んでいない地区をあらかじめ抽出することができます。また、将来人口と幹線道路整備率とでクロス集計した結果を、Google Earthで可視化します。下図では、将来人口を棒グラフの高さ、幹線道路整備率を色で表現しています。道路整備が進んでいない地区は灰色で表現されています。棒グラフが高く灰色の地区が、将来人口は多いが都市計画道路の整備が進んでいない箇所と判断でき、「整備が必要とされる箇所」として抽出できます。

さらに、「整備が必要とされる箇所」を拡大することで、道路ごとの整備優先度を確認することができます。住宅が集まっている道路か、普段から渋滞が起こりやすい箇所か等の状況を細かく整理することで、将来的に真に必要な道路であるかの評価を行うことができます。

出典)静岡県静岡市 都市計画道路の整備優先度~さまざまな角度から可視化してみよう~ 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 都市計画道路整備状況 | (自治体整備) |

| 人口統計 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 静岡県静岡市 | 都市計画道路の整備優先度~さまざまな角度から可視化してみよう~ | 夜間人口、産業密度の可視化による都市計画道路の整備検討 |

| 京都府舞鶴市 | 舞鶴版コンパクトシティ実現に向けた都市計画再編 | 計画道路の可視化等による整備の検討 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

事例8 防災対策を考慮したまちづくり立案(洪水浸水編) 【防災計画】

安全・安心なまちづくりには、災害対応が重要となります。防災対策を踏まえたまちづくりの立案に、i-都市再生を活用できます。

洪水浸水想定区域を可視化し、防災対策を検討

Google Earthを用いて、洪水浸水想定区域と居住人口の関係から市街地での浸水リスクを可視化することができます。図を例とした場合、居住人口が多い地区の棒グラフは高く、最大浸水深が高い地区の色は濃い青になります。市街地を拡大すると、最大浸水深が高い区域であることが分かります。

立地適正化計画時、場合によっては居住誘導区域から浸水想定区域の除外が難しいこともあります。その際は、避難場所を浸水想定区域外に設定することや、避難場所までの適切なルートを設定することなど、被害の発生を最小限に抑えるための防災・減災対策の検討が求められます。

出典)栃木県 都市構造可視化ツールの活用~都市構造分析~ 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 洪水浸水想定区域と居住人口の関係 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 栃木県 | 都市構造可視化ツールの活用~都市構造分析~ | 浸水洪水想定の可視化による防災対策の検討 |

| 千葉県君津市 | 君津市の将来の都市構造 立地適正化計画の策定に向けて | 立地適正化計画における居住誘導区域の除外検討 |

| 北海道開発局 | 可視化で見る自然災害との付き合い方 | ハザードエリアと人口分布の可視化による自治体周知 |

| 岡山県 | 活用事例報告~そっと後押しするツール~ | 浸水想定と夜間人口の可視化による都市計画検討 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

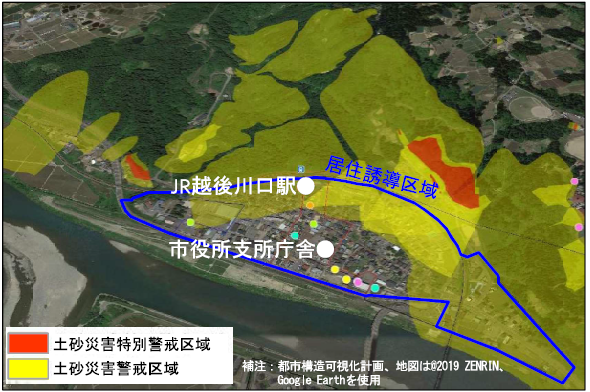

事例9 防災対策を考慮したまちづくり立案(土砂災害編) 【防災計画】

安全・安心なまちづくりには、災害対応が重要となります。防災対策を検討したまちづくりの立案に、i-都市再生を活用できます。

災害ハザードエリアの可視化

Google Earthを用いて、土砂災害警戒区域などのハザードエリアと居住誘導区域のデータと重ねて可視化します。

下図を例とした場合、居住誘導区域の青枠エリアと土砂災害警戒区域の黄色エリアが重なっていることが分かります。居住誘導区域は黄色エリアを除外するように検討が必要です。しかし、場合によっては居住誘導区域の検討し直しが難しいこともあります。その際は、避難場所を土砂災害区域外に設定することや、避難場所までの適切なルートを設定することなど、被害の発生を最小限に抑えるための防災・減災対策の検討が求められます。

出典)新潟県長岡市 地方都市再生に向けた政策ツールの構築 2020年

また、Google Earthは3D的な表現が可能です。拡大する他、視点の角度を変更することで、視覚的に地域の現況を把握することができます。視覚的に分かりやすい資料として、合意形成の資料としても活用できます。

出典)新潟県柏崎市 都市構造可視化の可能性~活用方法は無限大~ 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 居住誘導区域 | (自治体整備) |

| 土砂災害警戒区域 | 国土数値情報:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/【外部サイト】 |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 新潟県長岡市 | 地方都市再生に向けた政策ツールの構築 | 災害危険度の分析による防災施策の検討 |

| 新潟県柏崎市 | 都市構造可視化の可能性~活用方法は無限大~ | 各種災害情報の可視化による都市の分析 |

| 埼玉県秩父市 | 職場・異業種交流での活用使いやすい地図情報 | 土砂災害地域と文化財の所在地の分析による文化財保存活用地域計画の検討 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

3.合意形成の事例紹介

まちづくりの現場では、庁内での協議、デベロッパーとの調整や住民説明など、合意形成や住民説明など、様々な場面で合意形成が必要となります。

円滑に議論を進め、お互いの理解を一致させるには、より分かり易く相手に説明することが求められます。そこで、この項では、まちづくりにおける合意形成の場面で「i-都市再生」を利用した事例を紹介します。

また、それぞれの事例には、利用したデータや実際に利用した自治体を掲載しています。利用したデータについては、1.データに基づく地域の把握・分析で紹介しています。各自治体の取組資料は、活用事例集として公開しています。

| 住民参加や合意形成の促進における活用事例 | |

|---|---|

| 事例1 | 関係者と知識を共有する |

| 事例2 | まちの共通認識を形成する |

| 事例3 | 幅広い主体への都市課題等の説明 |

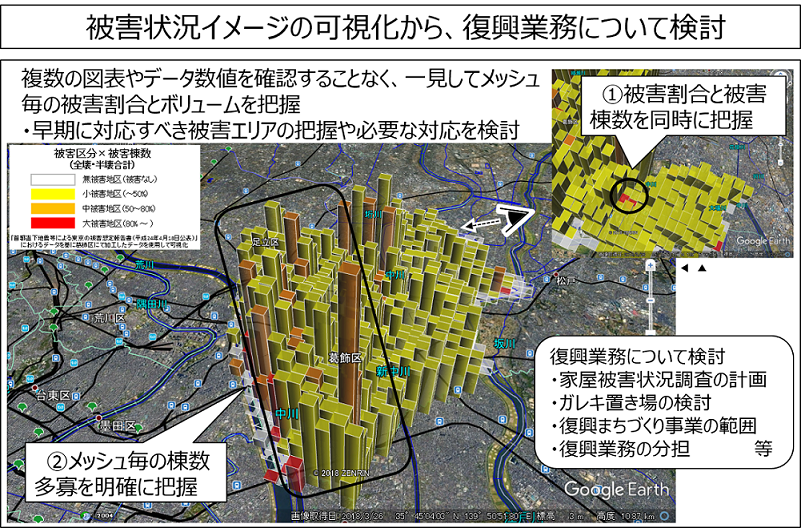

事例1 関係者と知識を共有する

「i-都市再生」を使ってデータを可視化することで、文字や数値だけでは伝わりにくい課題や効果を相手に分かり易く伝えることができるようになります。また、使用しているデータは定量的なデータであるため、客観的な意見交換ができます。

不足する知識・経験をデータで補う

まちづくりには様々な関係者が携わりますが、全ての人が同じ知識・経験を有しているわけではありません。この差が大きすぎると、適正な議論ができず、合意形成が促進されない場合も想定されます。

出典)東京都葛飾区 復興事前準備への活用~被害状況イメージの共有~ 2020年

3Dグラフは、高さが被害棟数を表し、メッシュの色は被害割合を表す。

赤:大被害地区(80%-)、橙:中被害地区(50-80%)、黄:小被害地区(-50%)、白:無被害地区(被害なし)0-20人/ha

東京都葛飾区では、地震災害からの復興事前準備の取組において、「i-都市再生」を活用しました。防災や避難については、多くの職員にとってイメージしやすいものでしたが、復興事業に従事した経験者が少ないことから、具体的な被害状況イメージ等を共有することが必要でした。

そこで、被害状況についての共通認識を持つため、「i-都市再生」を使って首都圏直下地震等による東京の被害想定報告書をもとに被害状況を可視化しました。

これにより被害の大きいエリアを抽出し、まちの様子や被害状況、地区特性を確認したうえでそれに応じた復興イメージを共有することができました。

データを可視化することで不足する知識や経験を一定程度補うことができるため、コミュニケーションを円滑化することもできます。

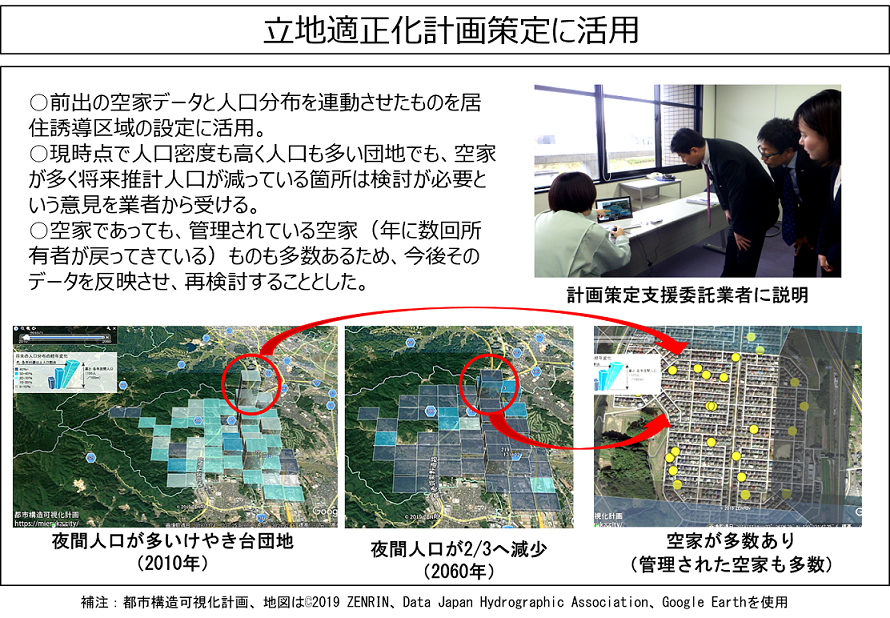

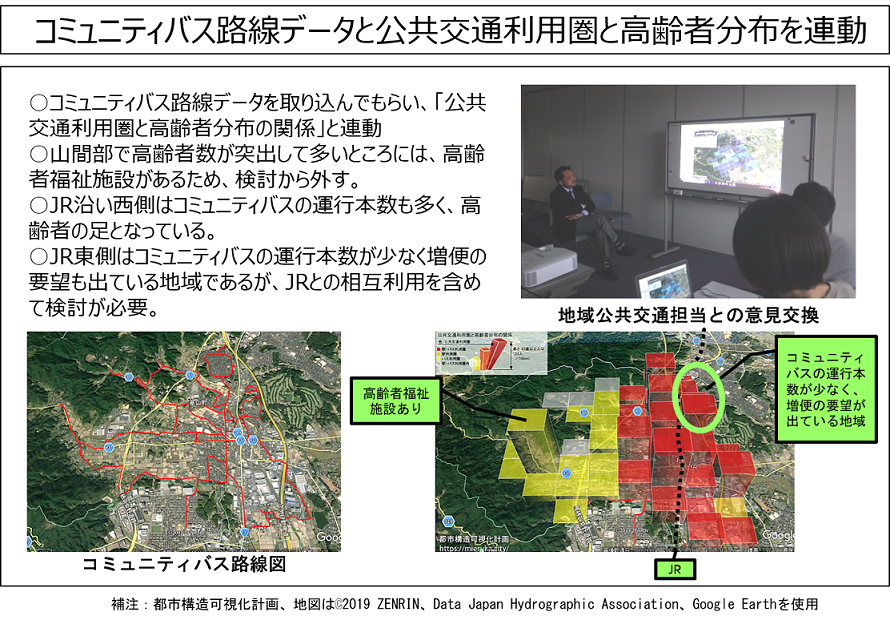

佐賀県基山町では、データを可視化しながら、事業者との打ち合わせや他部署との意見交換を行っています。

データを可視化することにより、文字や数字では伝えづらい内容でも直感的に把握することができます。これまで漠然と理解していた地域の課題をしっかりと認識出来たり、あるいはこれまで見過ごしてきた課題に新たに気が付いたり、議論を具体的に進めるために「i-都市再生」が有効に機能することが期待されます。

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 人口分布 人口増減率 夜間人口 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 国勢調査:https://www.e-stat.go.jp/【外部サイト】 | |

| 公共交通利用圏 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 空き家 | (自治体整備) |

| 被害予測 | (自治体整備) |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 東京都葛飾区 | 復興事前準備への活用~被害状況イメージの共有~ | 庁内職員での共有による震災復興マニュアル改定への活用 |

| 佐賀県基山町 | 都市構造可視化計画サイトの活用~アイが大きい基山町での活用事例~ | コミュニティバス路線データと高齢者分布の交通事業者との共有による運行本数検討等 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

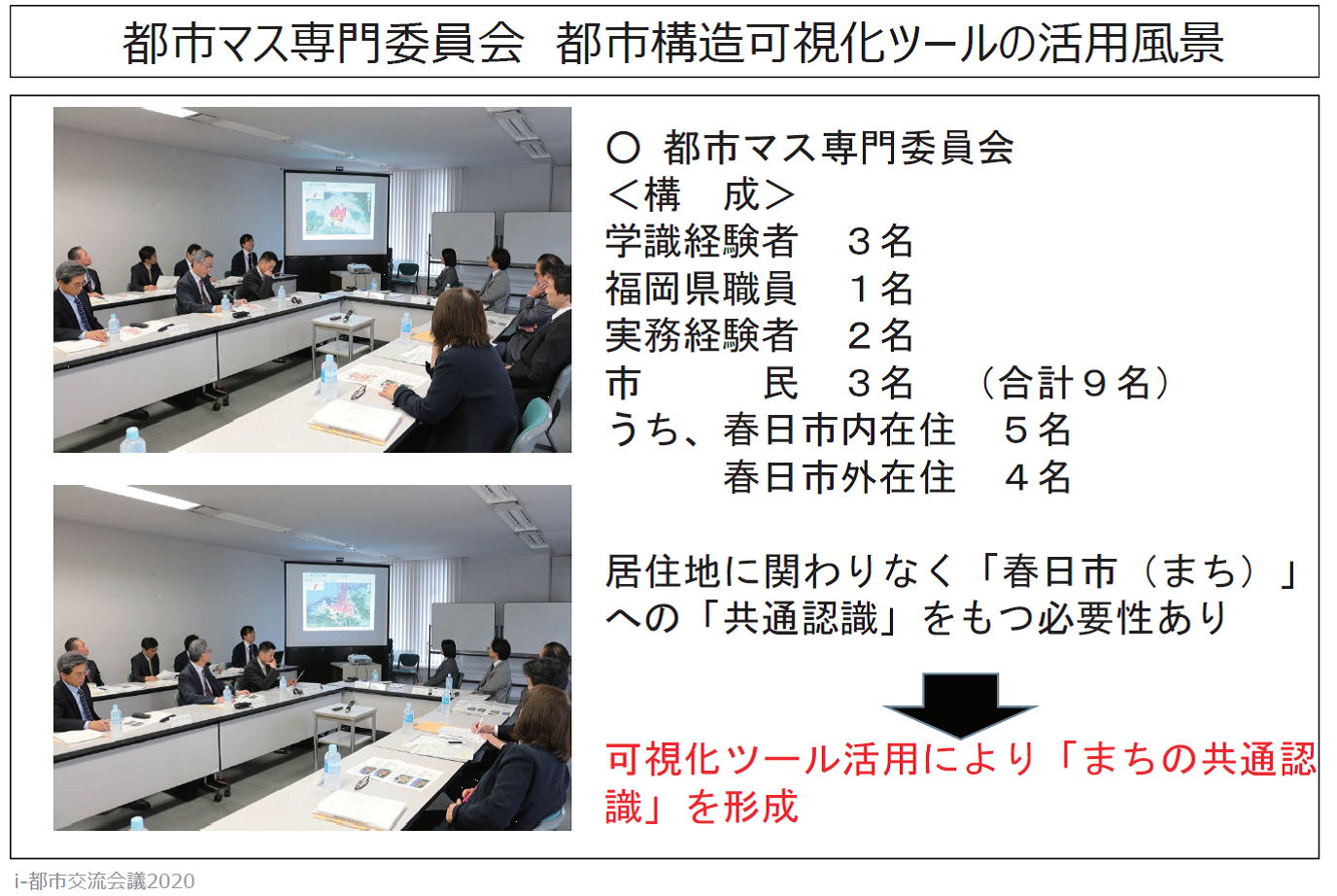

事例2 まちの共通認識を形成する

まちづくりの計画立案では、学識経験者や議会の議員、関係する国の機関、区市町村の長から構成される都市計画審議会や市民、有識者、関係団体等から構成される専門委員会等での調査や審議のプロセスを踏みます。これらの会の構成員は必ずしも当該都市の住民とは限らないため、都市の課題や現状を、計画を立案している行政職員と同じように認識しているわけではありません。

可視化で都市の特徴をつかむ・共有する

「i-都市再生」によるデータの分析・可視化は、定量的なデータを分かり易く可視化できるため、限られた時間でどのような課題があるのか、どのような優先順位付けを行っているのかを客観的かつ分かり易く説明できれば、その計画の妥当性を適切に判断でき、有用な審議を行えます。

複数の都市の比較や時系列での比較ができるため、近隣都市では、過去から現在でどの程度変化しているのかを分かり易く、かつ短い時間で説明することができるようになります。

|

|

| 出典)福岡県春日市 都市計画マスタープラン策定における都市構造可視化ツールの活用 ~可視化で「まち」の特徴をつかもう~ 2020年 |

出典)広島県広島市 都市構造可視化計画サイトの活用~事例報告~2020年 3Dグラフの高さが夜間人口、色が夜間人口密度を表す。 |

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 昼間人口 夜間人口 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 国勢調査:https://www.e-stat.go.jp/【外部サイト】 | |

| 公共交通利用圏 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 空き家 | (自治体整備) |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 福岡県春日市 | 都市計画マスタープラン策定における都市構造可視化ツールの活用 | 都市計画マスタープラン専門委員会における認識共有への活用 |

| 広島県広島市 | 都市構造可視化計画サイトの活用 ~事例報告~ | 都市計画審議会での活用、認識共有 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

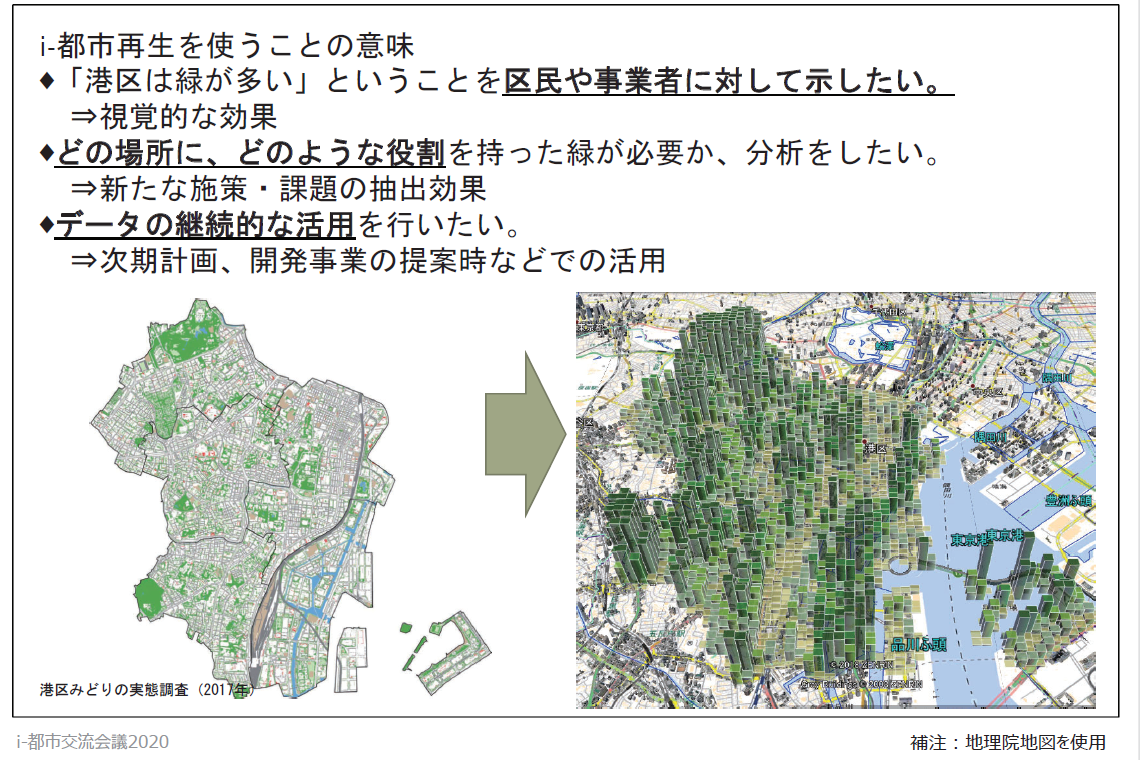

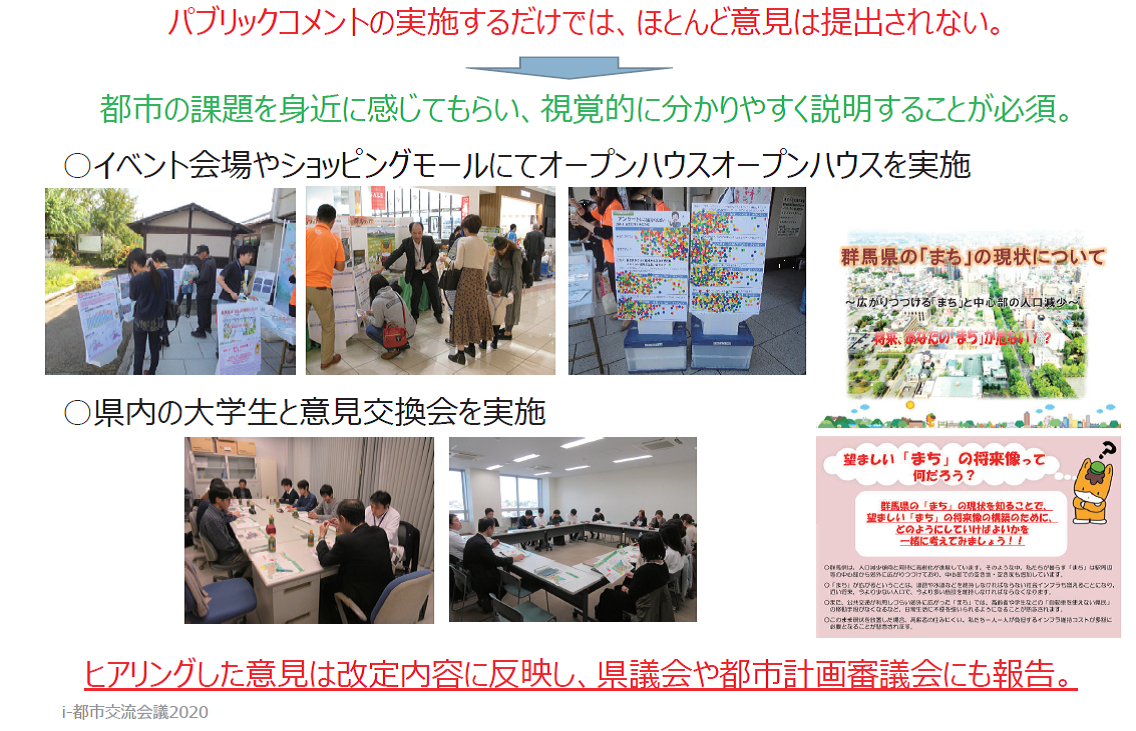

事例3 幅広い主体への都市課題等の説明

住民の積極的なまちづくりへの参加が期待されていますが、住民全員が同じレベルでまちづくりに関する知識や経験を有している訳ではありません。また、長年住んでいる人、最近引っ越してきた人、家族のいる世帯と単身世帯など、その特性によってまちの見方、感じ方は異なることも想定されます。今都市にどんな課題があるのか、あるいは今後どんな課題が生じうるのか、また、これまでの対策にどのような効果があったのか、見る人を問わず分かり易い説明が必要です。

統計データや調査データの可視化

「i-都市再生」の分かり易さの一つが、3次元での可視化です。特に量の大小を3次元の高さを使った表現は直感的で分かり易く、年齢・性別等を問わず理解できます。また、視点の移動、拡大や縮小などインタラクティブな操作が可能ですから、自分が住んでいるところを見てみよう、駅の周りを見てみよう、学校の周りはどうだろう、というように見る人それぞれの興味を高めることができます。

複数の都市を比較や時系列での比較ができるため、近隣都市では、過去から現在でどの程度変化しているのかを分かり易く、かつ短い時間で説明することができるようになります。

出典)東京都港区 港区の緑~緑を見える化する~2020年

3Dグラフの高さが高く、色が濃いほど緑が多いことを示す。

また、これまでまちづくりへの住民参加は、決められた場所・決められた時間というような制限があることがほとんどでした。これは、会場の設営や膨大な紙資料の管理など、ハード面による制限に起因するものです。これでは住民の参加のハードルが高くなる場合もあります。

「i-都市再生」は、パソコンやスマートフォンなどのデバイスとインターネットがあれば、いつでもどこでも場所や時間を問わず情報にアクセスできるため、より気軽に多くの人の参加が期待できます。

出典)群馬県 都市計画区域マスタープランの改定における可視化ツールの活用について 2020年

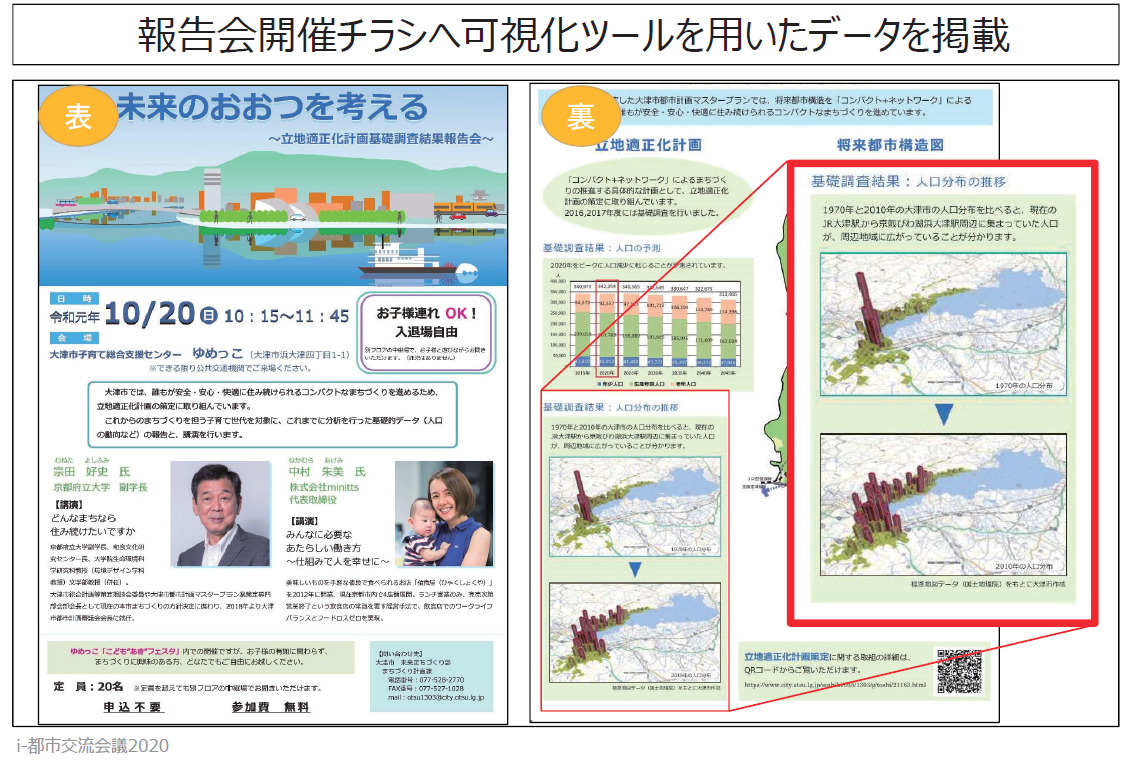

また、ブラウザに表示した画面を画像として広報資料に掲載することも効果的です。限られた紙面では、表のような定量的な情報は見づらく、その一方でデフォルメされた定性的な情報だと正しく伝わらない、という懸念があります。このような場合に、「i-都市再生」の3Dグラフは有効と言えます。

出典)滋賀県大津市 立地適正化計画策定における可視化ツールの活用~円滑な合意形成に向けて~ 2020年

使用するデータ

| データセット名称 | 入手先の例 |

|---|---|

| 人口分布 人口増減率 | 都市構造可視化計画サイト:https://mieruka.city/【外部サイト】 |

| 国勢調査:https://www.e-stat.go.jp/【外部サイト】 | |

| 緑被率 | (自治体整備) |

自治体等の活用事例

| 団体名 | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 東京都港区 | 港区の緑~緑を見える化する~ | 区民や事業者に向けた緑被率の可視化 |

| 群馬県 | 都市計画区域マスタープランの改定における可視化ツールの活用について~都市の課題をより分かりやすく~ | イベント会場やオープンハウスでの可視化内容の提示 |

| 滋賀県大津市 | 立地適正化計画策定における可視化ツールの活用~円滑な合意形成に向けて~ | 立地適正化計画調査報告会の開場における展示等 |

タイトルをクリックすると、各自治体の取組資料を表示します。

よくあるご質問

| Q1. | 「i-都市再生」について学べる講習会はありますか。 | |

| A1. オンラインの講習会があります。習熟度におうじて「初級編」「中級編」「上級編」の3種類のコースを提供しています。詳細は自治体向け研修会のページをご覧ください。 | ||

| Q2. | 「i-都市再生」でほかの自治体がどんな取り組みをしているのか、見てみたいです。 | |

| A2. 自治体がどのように「i-都市再生」を活用しているのか、それぞれの自治体による「i-都市再生」の取組紹介をWebサイトから公開しています。自治体の活用事例紹介のページをご覧ください。 | ||

| Q3. | 「i-都市再生」について質問があるのですが、どこに問い合わせればよいのでしょうか。 | |

| A3. 内閣府地方創生推進事務局までメール、電話、またはFAXでお問合せください。 メール toshisaisei@cao.go.jp (@を半角にしてください)電話 03-6206-6174 FAX 03-3502-6395 |

||

| Q4. | 「i-UR」や「CityGML」についてもっと学びたいのですが、どうすればよいでしょうか。 | |

| A4. 「i-都市再生ガイダンス」別冊に、「i-UR」や「CityGML」の解説書がありますので、こちらを参照してください。別冊は以下のリンクからダウンロードできます。

「i-都市再生ガイダンス別冊」をPDF形式でダウンロード【6.8MB】 また、「i-UR」の仕様書はWebサイトから公開(URL:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/toshisaisei/itoshisaisei/iur/)しています。「CityGML」の仕様書は、OGCのウェブサイト【外部サイト】から公開されています。 |

||

| Q5. | 「i-都市再生」の事例は更新されますか。 | |

| A5. はい。「i-都市交流会議」を平成30年度より毎年開催しており、これに参加いただいた各自治体の発表資料を事例としてウェブサイトから公開しています。これからも発表いただいた内容で更新していきます。 |

||

| Q6. | Google Earthのデータは通常のマウスで操作できますか? | |

| A6. はい。なお、3Dマウスは三次元の操作性に優れており、プレゼンテーションなどに有効であることから、研修では3Dマウスを使用しています。 |

||

| Q7. | 都市構造可視化サイトで扱っているデータや利用可能な機能についてもっと知りたいです。 | |

| A7. 都市構造可視化サイト【外部サイト】に詳細なマニュアルや紹介資料・動画がありますので、こちらをご参照ください。 |

「i-都市再生」についてのお問合せ先

内閣府 地方創生推進事務局

メール toshisaisei@cao.go.jp (@を半角にしてください)電話 03-6206-6174 FAX 03-3502-6395