転職しないで移住可能にする「テレワーク」

都心へのアクセス重視かテレワークに適した環境か

コロナ禍の影響もあり、転職をともなわずにいまの仕事のままでの移住を可能にする「テレワーク」に関心が高まっています。自治体によっては独自の手法でテレワークの環境を整えたり、サポート・補助金制度などを設けたりするなどして、東京圏からの移住希望者を積極的に受け入れ始めています。

今回は群馬県と長野県塩尻市のテレワークに関する取り組みについて、お話をお聞きしました。

<群馬県の事例>

問い合わせが急増、テレワーク移住支援金

群馬県では、2021年4月以降、テレワークによる移住支援金の受給条件についての問い合わせが増えているようです。これは、「会社による命令ではなく個人の意志で住民票を群馬県内に移し、生活の本拠とする」というもので、2人以上世帯に最大100万円、単身の場合は最大60万円が支給されます。支援金が支給された場合、県内に5年以上居住する必要があります。

(*移住支援金は2021年11月現在のものです。詳細はご確認ください)

新幹線で50分。交通の便の良さが圧倒的な強み

実際に2021年度に群馬県内にテレワーク移住した人の支援金申請件数は25件、県独自に定めている仮申請も19件あります(2021年10月20日現在)。支援金制度の認知と相まって関心の高さがうかがえます。

みなかみ町は平成29年総務省のお試しサテライトオフィスモデル地区に採択された

移住先としては、前橋市、高崎市、さらに自然豊かな温泉地で近年テレワークにも力を入れてきた、みなかみ町を希望する人が多いようです。業種としてはIT関連のほか、メーカーやコンサルタント会社の社員なども。移住理由としては、「通勤時間を家族や自分のために使えること」、待機児童がいないなど「公立の教育環境が充実していること」、そして「東京に比べると物価(とりわけ住居費)が安いこと」が多くなっているようです。

群馬県の大きな強みは、東京への交通の便の良さでしょう。高崎-東京間は新幹線で約50分、在来線も頻繁に行き来しています。車でも高速道路利用で約60分。テレワーク移住の促進を担当する県職員も「交通の便が移住のハードルを下げてくれている」と語ります。また、東京から近い距離にありながら県内には草津のような温泉地も多く、リラックスして仕事に打ち込める環境も強みと言えるのでしょう。

<長野県塩尻市の事例>

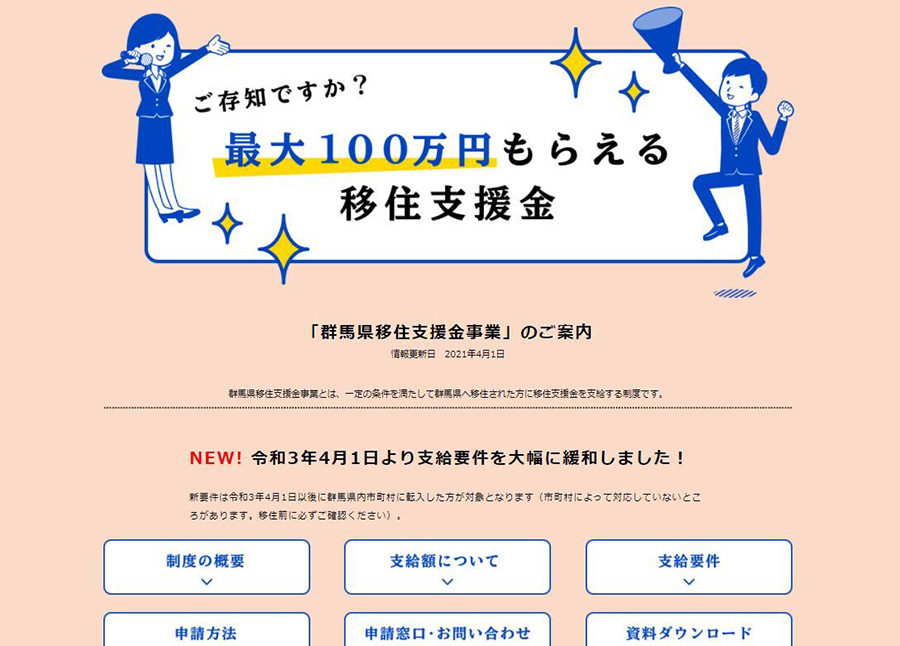

時間や場所に制約がある市民が利用する施設KADO

長野県塩尻市のように、地域特有の課題解決のためにテレワーク環境を整備し、それを元に移住者の受け入れを目指す自治体があります。

「KADO(カドウ・家働)」というプロジェクトでは、塩尻市内で子育てや困難を抱えていて時間や場所に制約がある人でも働ける場を提供しています。元々は、一人親家庭や子育て中の女性で復職を希望する人への在宅就業支援として始まり、現在は時短就労を希望する子育て世代や介護者、若者なども利用できるよう、その対象広げています。

市中心部の公共施設内に専用のコワーキング施設(約180席)を設置。都市圏からの仕事を市の外郭団体(塩尻市振興公社)が受注し、KADOに登録した人の中から希望者に発注します。オフィスにはディレクターが常駐し、登録を希望する人の相談や仕事の進め方などについてのサポートをしています。

現在の登録者は約500人で、実働が約250人。仕事は自動運転用の地図の作成やデータ入力、そして事務系のアウトソーシングやスマートシティ、AI、DX関連の作業を受注しています。

関係人口の拡大から移住推進を模索

KADOへの仕事の発注や打ち合わせのために、東京や名古屋などからメーカーの社員が出張で訪れる機会も多く、域内での関係人口の創出にも一役買っています。塩尻市に出張で訪れたビジネスマンは眼前に広がる北アルプスに心奪われ、そのまま観光やワーケーションに繋がるケースもあるようです。市はKADOの成功を追い風に、同じ敷地内にシビックイノベーションやテレワークが可能なコワーキングスペースを併設した「スナバ」も整備しており、さらに活動を広げています。

ここで紹介しました群馬県や長野県塩尻市のように、多様な働き方を可能にする地域社会の取り組みが、全国各地で始まっています。様々な自治体や地域がそれぞれの特徴を活かした取り組みを行っていますので、ぜひ調べてみてはいかがでしょうか。

(2021年11月取材)

COLUMN移住に関するコラム

起業型地域おこしで、ゼロから新しいまちをつくる

移住のための交流イベント お気に入りの地域の見つけ方

地方創生10年 移住への関心は全年代で増加、特色ある取り組みへの支援強化へ

地方創生10年 地方に人を呼び込むためのポイントは?

子育て世帯も大注目!今の「地方移住」のリアル

都市と地方を自由に行き来する「二地域居住」 実現可能なライフスタイルに!

地方へ人や仕事の流れをつくる 地方を元気にする企業の取組

地方移住イベントに参加してみよう!

古民家暮らしの楽しみ方

やさしく解説!地方拠点強化税制について

移住が気になったら、まずは「お試し移住」体験!

フリーランスが地方移住するメリット・デメリット

東京圏の大学生のみなさんへ!地元やお気に入りの地域へ就職しませんか?-地方就職学生支援制度について解説-

子どもたちの好奇心を育む「ふるさとホームステイ」とは

地方移住希望者がイメージするウェルビーイングな暮らしとは

働き方、ライフスタイルの多様化が「人口移動」に変化をもたらす

いろいろあります!移住に関する支援制度

地方移住する若年層の意識を読み解く

「お手伝い旅」で地域を体感! 地方移住のきっかけに

移住で失敗しないためのヒント-東京からUターンしたファイナンシャルプランナーが語る-

全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指して

「奨学金の返還を肩代わりして、地方の未来を担う若者を応援する」制度(奨学金返還支援制度)を活用しよう

「ワーケーション」体験者が語る、そのポイントとは

子育て世代の地方移住、事前に調べておきたい移住先の情報は?

始める人への支援が充実、幅広い農業の多様な働き方

「移住体験ツアー」の醍醐味は地域の人とその生活に触れること

転職しないで移住可能にする「テレワーク」都心へのアクセス重視かテレワークに適した環境か

ポストコロナ禍の移住、ポイントは「ライフスタイルを変える移住」か「変えない移住」か

「移住」に興味を持ったなら・・一度は覗いてみたい、移住の相談センター

知らないと損する支援金制度

実際に地方に移り住んで感じた魅力とは?

今、注目されている「関係人口」って何?

テレワークの活用により地方移住が進展

デジタルトランスフォーメーションで地方が変わる

地方創生はなぜ必要なのか?

地方でSDGsが進んでいる?

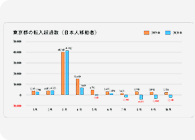

新型コロナウイルス感染症下において東京都の転出超過が続く

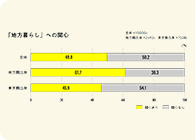

「地方暮らし」に5割が関心

コロナウイルス感染拡大で、「地方移住」「テレワーク」への関心が高まる