地方創生10年 地方に人を呼び込むためのポイントは?

2014年にまち・ひと・しごと創生法が施行され、地方創生の取り組みが本格化してから10年が経ちました。国内の人の流れには、どんな変化が見られたのでしょうか。地方に人を呼び込むために必要な視点について、人口問題に詳しい日本総合研究所上席主任研究員の藤波匠さんに話を聞きました。

国や自治体の移住政策 一定の成果

この10年間で政府や自治体が地方移住政策を通じて、移住を希望する人に対してさまざまな選択肢を提示できたことは評価できます。

「地域おこし協力隊」は、都市部から過疎や高齢化が進む地域などに移住し、農林水産業に従事したり住民を支援したりするなど地域協力活動をしています。地域おこし協力隊として出身地とは関係のない地域で暮らす若者が増えました。また、東京圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)の企業などに勤務したまま、地方に移住してテレワークで同じ仕事をする「転職なき移住」を実現している人も増えています。移住政策は、移住希望者と、若者がいなくなり活力が失われている地域をつなぐ役割を果たしたといえます。

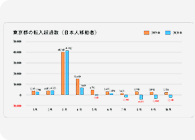

東京の人の流れを年代別でみると、45歳以上の人たちが東京から転出している傾向があります。これは、比較的年齢の高い人が地方に移住しているという実態を表しています。45歳以上では、自分の裁量で働ける人が多く、テレワークを活用した転職なき移住によって、雇用という障壁が取り除かれている場合も少なくありません。そろそろ子育てが終わろうかという人たちが、東京から地方に流出しているケースもみられます。いずれにしても移住政策は、その地域や近隣の出身者をはじめ、素晴らしい自然や文化に憧れて移住を希望していた人たちに対して、実際に移住するという決断を後押ししたという点で効果があったと思います。

新規雇用 東京圏に集中

次に国内全体の人の流れについてみていきましょう。高度経済成長期に地方から多くの若者が仕事を求めて都市に流入したように、人の流れは雇用によって大きく変わります。2014年から2019年まで好景気に支えられて全国で新規雇用者数が増えました。この中でどの地域でどの程度の新規雇用が生まれたかを調べるために、2014年を基準に2019年までの雇用者の増加数に対する地域別の寄与率でみたところ、東京圏が45%を占めていたことがわかりました。東京圏の人口は全国の約3分の1に過ぎませんから、いかに新規の雇用が東京圏に集中していたかがわかります。

さらに、コロナ禍を経て2020年以降、国内の産業構造が大きく変化していることが、こうした動きに拍車をかけています。今度は、2019年を基準に2024年までの産業別の新規雇用者数の寄与率をみると、2019年までは、情報通信業は国内の新規雇用者数全体の5.7%程度でしたが、2024年は48%に達しています。新規の雇用の多くを占める情報通信業は、東京を拠点とする企業が大半で、東京圏に入ってくる人の流れは現在も止まりません。特に30歳未満の若い世代では現在、東京圏への流入者数は2019年の水準を超えており、東京圏の人の吸引力は以前よりも強くなっています。

IT人材を地方の事業会社に呼び込めるかがカギ

しかし、全く策がないというわけではありません。今、新規雇用で勢いがあるのは、東京圏の情報通信業、IT企業です。日本では、プログラミングなどを行う「IT人材」と呼ばれる人たちの7割以上がIT企業で働いています。これに対して欧米では、IT人材の雇用先の3割から4割程度はIT企業ですが、残りの半数以上は他の業種が占めています。

このため、日本の事業会社(IT企業以外の企業)は、欧米企業と比べて、外部からのITコンサルティングに依存しがちで内発的なDX(デジタルトランスフォーメーション)が進みにくくなっています。

日本でも、欧米のように多くのIT人材がIT企業以外の事業会社で活躍し、DXを担い、企業内部から変革を進めていくことが成長に向けて必要です。

こうした状況を受けて、IT人材の雇用の受け皿が東京圏のIT企業に偏らず、地方の事業会社に分散させることが、地域経済の発展につながるとともに、人の流れに変化をもたらすと考えています。実際、ある岡山県の中小企業では、ITスキルの高い女性を1人雇用したところ、会社全体のDXが進展しました。IT人材は地方でも比較的高い収入を得ており、東京との賃金格差が小さく、ジェンダー・ギャップ(男女格差)も少なくなっています。地方経済の担い手となる女性を地方から東京圏などに流出させないためにも、地方でIT人材を育成するとともに、IT人材の受け皿となる雇用をつくることが重要です。

移住政策 地域産業の振興策と両輪で

地方には住みたいと思える場所がたくさんあります。ただ、現実問題として移住するとなると、生活のベースとなる仕事が見つかるかどうかが極めて重要になります。移住者支援は、雇用を生み出すための経済政策と両輪で進めていかなければなりません。

新たな雇用を生み出すという点では、各地方の中核となる都市を中心にその地域の強みを生かした産業振興ができるかが重要ではないでしょうか。すべての地域が東京と同じ土俵で競争する必要はありませんが、九州地方でいえば、福岡市はもちろん、例えば熊本市といったある程度の規模の都市は、雇用を生み出して、その都市周辺の地域に若い人たちが定着できるような仕組みをつくることに注力してはどうでしょうか。そのためには、地域の産業振興を担う人材を呼び込んだり育てたりする施策に力点を置く必要があります。

プロフィール

藤波 匠 氏

ふじなみ・たくみ

株式会社日本総合研究所調査部上席主任研究員

地方再生、人口問題の研究に従事。著書に『なぜ少子化は止められないのか』『子供が消えゆく国』『人口減が地方を強くする』など。

(2025年2月作成)

COLUMN移住に関するコラム

起業型地域おこしで、ゼロから新しいまちをつくる

移住のための交流イベント お気に入りの地域の見つけ方

地方創生10年 移住への関心は全年代で増加、特色ある取り組みへの支援強化へ

地方創生10年 地方に人を呼び込むためのポイントは?

子育て世帯も大注目!今の「地方移住」のリアル

都市と地方を自由に行き来する「二地域居住」 実現可能なライフスタイルに!

地方へ人や仕事の流れをつくる 地方を元気にする企業の取組

地方移住イベントに参加してみよう!

古民家暮らしの楽しみ方

やさしく解説!地方拠点強化税制について

移住が気になったら、まずは「お試し移住」体験!

フリーランスが地方移住するメリット・デメリット

東京圏の大学生のみなさんへ!地元やお気に入りの地域へ就職しませんか?-地方就職学生支援制度について解説-

子どもたちの好奇心を育む「ふるさとホームステイ」とは

地方移住希望者がイメージするウェルビーイングな暮らしとは

働き方、ライフスタイルの多様化が「人口移動」に変化をもたらす

いろいろあります!移住に関する支援制度

地方移住する若年層の意識を読み解く

「お手伝い旅」で地域を体感! 地方移住のきっかけに

移住で失敗しないためのヒント-東京からUターンしたファイナンシャルプランナーが語る-

全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指して

「奨学金の返還を肩代わりして、地方の未来を担う若者を応援する」制度(奨学金返還支援制度)を活用しよう

「ワーケーション」体験者が語る、そのポイントとは

子育て世代の地方移住、事前に調べておきたい移住先の情報は?

始める人への支援が充実、幅広い農業の多様な働き方

「移住体験ツアー」の醍醐味は地域の人とその生活に触れること

転職しないで移住可能にする「テレワーク」都心へのアクセス重視かテレワークに適した環境か

ポストコロナ禍の移住、ポイントは「ライフスタイルを変える移住」か「変えない移住」か

「移住」に興味を持ったなら・・一度は覗いてみたい、移住の相談センター

知らないと損する支援金制度

実際に地方に移り住んで感じた魅力とは?

今、注目されている「関係人口」って何?

テレワークの活用により地方移住が進展

デジタルトランスフォーメーションで地方が変わる

地方創生はなぜ必要なのか?

地方でSDGsが進んでいる?

新型コロナウイルス感染症下において東京都の転出超過が続く

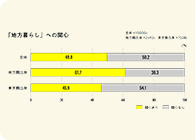

「地方暮らし」に5割が関心

コロナウイルス感染拡大で、「地方移住」「テレワーク」への関心が高まる