地方移住する若年層の意識を読み解く

コロナ禍によって、自分の暮らしや生き方を見つめ直し、都会から地方への移住を希望する人が増えており、その考え方や移住の仕方も多様化しています。移住したい人と地域の人をマッチングするサイト「SMOUT(スマウト)」のプロデューサー・宮本早織さんに、移住希望者の意識の変化などについて話を聞きました。

“自分らしい生き方”を求めて移住する若い世代

宮本さんはまず、「終身雇用が当たり前ではなくなりつつあるように、暮らし方も、同じ場所にずっといる、という固定した考え方をする人は減ってきているように感じます」と指摘します。SMOUTでは、働き盛りの20代から30代にその傾向が強くなっており、旅をするような感覚で、自分に合う移住先を求めて情報を集めている人が増えているそうです。過疎や高齢化が進む自治体で、さまざまな地域協力活動を行う「地域おこし協力隊」についても、最近は若い世代が増え、中には大学を出たばかりの新卒で希望する人も出ており「ユニークだなと思うのは、地域特性で選ぶという考え方はせず、自分の価値観と合う人がいる地域を求めているという点」だといいます。

例えば、地域おこし協力隊として活動するかたわら、フリーランスで写真集を出したり絵を描いたり、デザインをしたりしている小澤弘壮さんは、大学を卒業すると同時に移住し、自然豊かなところで表現活動をしたいという希望をかなえました。

神奈川県内の会社に勤めていた宮崎紗矢香さんは、環境活動に関心を持ち、活動をしてきました。自分に合いそうな地域を求めて各地を訪ね、内閣府よりSDGs未来都市に選定されている町に移住。現在は、森の中で散策や対話をするリトリート体験イベントの企画や、環境に関する本を読む読書会などの活動をしています。

「若い世代は、自分が求める生き方ができる場所を柔軟な発想で選んでいます。以前は、いったん移住したらその場所に長く住み続けるのがほとんどだったかもしれませんが、最近の傾向としては、1つの移住先をゴールとはせず、数年で別の地域に移る人も増えています。SMOUTでも、首都圏・近畿圏以外に住む登録者が増えていて、地域から地域への流れが生まれているとみています」と宮本さん。

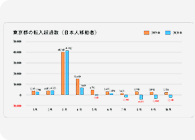

コロナ禍を経て若い世代の地方移住が増加

総務省の人口移動報告によると、2021年の東京都の「転入超過」は前年から8割減の5433人と過去最低に。東京23区に限れば、初めて転出者数が転入者数を上回る「転出超過」となりました。SMOUT登録者も、コロナ禍を経て約4万6000人に急増。登録者の年齢層の幅は広く、20代から40代が中心だといいます。「50代以上の層では、常に一定規模の移住希望者がいますが、働き盛りや若い世代の人たちも、『テレワーク』などが増えたコロナ禍を機に、生き方や働き方を見つめ直して移住を考えるなど、移住の裾野は着実に広がっています。移住に対する考え方や移住の仕方が多様化していて、週に数日だけ地方で暮らすなど二拠点生活をする人や、地域との緩やかな関係を続ける“関係人口”も増えています」

子育て層は教育環境も移住先選びの大きな要素

30代・40代で家庭を持つ層は、子育て世代とも重なり、そうした家族の場合、子どもの「教育」は移住する上での大きな要素。「通知表もチャイムも時間割もないユニークな公立小学校が、子どもを自然の中でのびのびと育てたい家庭の注目を集めています。不登校の子どもたちを受け入れる離島の学校もあります。そうした地域にお母さんと子どもが移住し、お父さんは週末だけ家族と過ごすというケースもありました」

若年層を受け入れる自治体のメリット

自治体にとっても、移住者が増えることは、過疎化や高齢化の進行を抑えるだけではないメリットがあるといいます。「特に20代から40代の転入者が増えると、風通しがよくなり、活気が出てきます。若い人に選ばれるまちは良いまちだという評価につながり、住民たちもまちに誇りが持てるようになります。若い移住希望者たちの中には、社会を良くしたい、地域に貢献したい、という意識を持っている人が増えています。そうした人に選ばれる移住先には活気が生まれ、もともと住む人たちのシビックプライドにもつながると聞きます」と解説してくれました。

これから移住を考える人に対しては、「移住は人生の大きな節目となり、費用もかかります。最近は補助金なども充実していますが、目先のお金だけで考えると、うまくはいかないと感じます。自分の価値観や物差しで、本当にその地域が良いのかじっくりと考えることが大切です。資料や自治体の説明だけでは分からないこと、住んでみて初めて気づくことも多いはず。まずは短期間の“お試し移住”をすること。何よりも地域の人と話して、直感的に“合う”かどうかを見極めてみることが大切です。いろんな地域を実際に訪ねて人と話して、比較検討してみることをお勧めします」とアドバイスしています。

(2022年12月取材)

COLUMN移住に関するコラム

起業型地域おこしで、ゼロから新しいまちをつくる

移住のための交流イベント お気に入りの地域の見つけ方

地方創生10年 移住への関心は全年代で増加、特色ある取り組みへの支援強化へ

地方創生10年 地方に人を呼び込むためのポイントは?

子育て世帯も大注目!今の「地方移住」のリアル

都市と地方を自由に行き来する「二地域居住」 実現可能なライフスタイルに!

地方へ人や仕事の流れをつくる 地方を元気にする企業の取組

地方移住イベントに参加してみよう!

古民家暮らしの楽しみ方

やさしく解説!地方拠点強化税制について

移住が気になったら、まずは「お試し移住」体験!

フリーランスが地方移住するメリット・デメリット

東京圏の大学生のみなさんへ!地元やお気に入りの地域へ就職しませんか?-地方就職学生支援制度について解説-

子どもたちの好奇心を育む「ふるさとホームステイ」とは

地方移住希望者がイメージするウェルビーイングな暮らしとは

働き方、ライフスタイルの多様化が「人口移動」に変化をもたらす

いろいろあります!移住に関する支援制度

地方移住する若年層の意識を読み解く

「お手伝い旅」で地域を体感! 地方移住のきっかけに

移住で失敗しないためのヒント-東京からUターンしたファイナンシャルプランナーが語る-

全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指して

「奨学金の返還を肩代わりして、地方の未来を担う若者を応援する」制度(奨学金返還支援制度)を活用しよう

「ワーケーション」体験者が語る、そのポイントとは

子育て世代の地方移住、事前に調べておきたい移住先の情報は?

始める人への支援が充実、幅広い農業の多様な働き方

「移住体験ツアー」の醍醐味は地域の人とその生活に触れること

転職しないで移住可能にする「テレワーク」都心へのアクセス重視かテレワークに適した環境か

ポストコロナ禍の移住、ポイントは「ライフスタイルを変える移住」か「変えない移住」か

「移住」に興味を持ったなら・・一度は覗いてみたい、移住の相談センター

知らないと損する支援金制度

実際に地方に移り住んで感じた魅力とは?

今、注目されている「関係人口」って何?

テレワークの活用により地方移住が進展

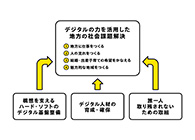

デジタルトランスフォーメーションで地方が変わる

地方創生はなぜ必要なのか?

地方でSDGsが進んでいる?

新型コロナウイルス感染症下において東京都の転出超過が続く

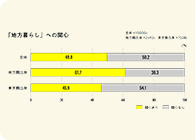

「地方暮らし」に5割が関心

コロナウイルス感染拡大で、「地方移住」「テレワーク」への関心が高まる