起業型地域おこしで、ゼロから新しいまちをつくる

東日本大震災による福島第一原発事故で避難指示が出され、すべての住民が一時避難した地域では、居住人口をいかに戻すかが、いまも課題となっています。福島県南相馬市の小高区も一度は住民ゼロになりましたが、起業家を呼び込んで地元発の事業や移住者を増やそうという取り組みが進められています。「OWB(小高ワーカーズベース)株式会社」代表取締役の和田智行さんは、その中心となって、地元で次々と新たな事業を起こしながら起業家支援を行っています。大学卒業後に帰郷したものの原発事故で避難を余儀なくされ、二度の“Uターン”を経験した和田さんが、ふるさとで取り組む「ゼロからのまちおこし」には、移住を考える人と移住者を増やしたいと考える地域の両者へのヒントがあります。

「課題は裏を返せば、すべてビジネスの種」

小高区の避難指示が解除されたのは2016年7月ですが、2012年4月から日中の立ち入りが許可されました。和田さんは避難先の同県会津若松市から小高に通って、片付けをしたり企業やボランティアの現地案内をしたりしていましたが、荒れ果てた無人の街を見て、帰還は諦めていました。しかし、現地には除染や復興作業をする人が5000~6000人もいるのに、食事ができる店もない。そんな状況を見て、「ここには課題が無数にある。だが、課題は裏を返せば全てビジネスの種だ」と思ったといいます。「それに、他に事業者がいないということは『競合がない』ということです」。そこで、「100の課題から100のビジネスを創出する」をミッションとする「小高ワーカーズベース」を創業し、小高に事務所を開きました。

自らの起業で、負のループを好循環に変える

まず食堂を開設し、スーパーもオープンさせました。和田さんには、自分が起業することが地域に波及効果をもたらすとの確信がありました。「地元に帰還したいと思う人はいても、仕事や店、病院もないまちに戻るのは二の足を踏みます。一方で事業を始めようと思っても、働く人もお客さんもいないところでは商売はできない。でも、誰かが事業を始めてうまくいけば、後について事業を始めたり帰還したりする人が出てくる。課題を解決する事業を作るだけで、みんなの意識が変わってくると思ったんです」。東京で先輩とITベンチャーの会社を作ったり、小高で起業する前に県の創業者支援を手伝ったりしたことがある和田さんは、「やるのは自分しかないと勝手な使命感を抱きました」と笑います。

働く「価値観」の変化を感じ取り、きっと人が来るとの確信に

また、和田さんは事務所を人が集まれる「コワーキングスペース」にしました。「ゼロから新しいまちを作る面白さ」に共感する人が、きっといるはずだと思ったからです。そう確信したのは、東京に避難していた時、通勤で「働くことの価値観」の変化を感じたからでした。震災後、リモートワークなどオフィスに縛られない働き方をする人が増えてきており、「そうした働き方でクリエイティブな仕事をしている人たちが、きっと、面白がって足を運んでくれる」と思ったそうです。

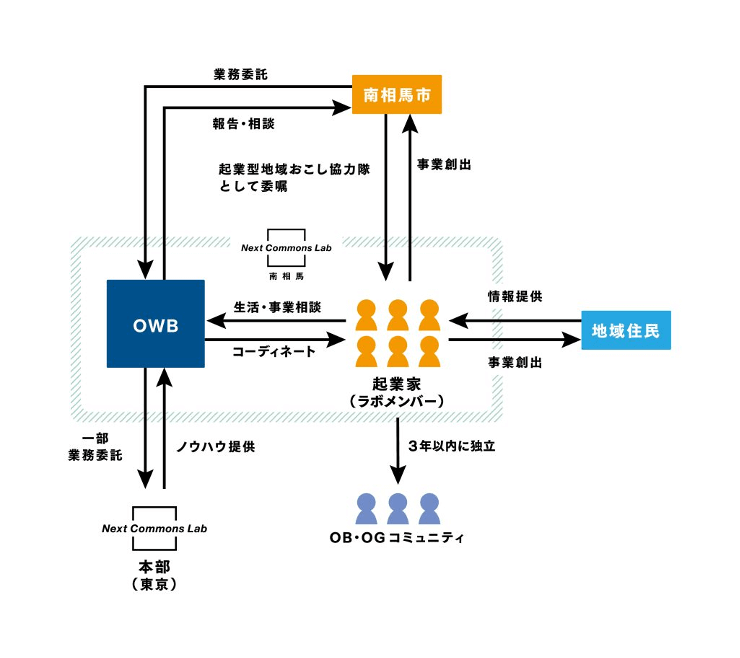

「地域おこし協力隊」を、課題解決の起業家育成に

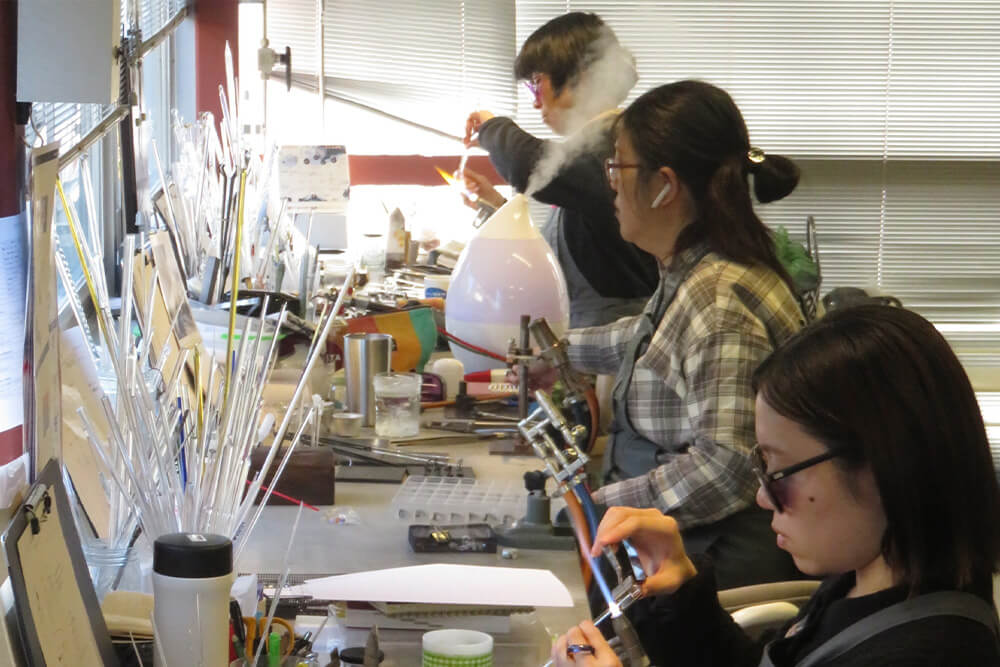

和田さんは、その後も、魅力的な職場を作って若い人を呼び込もうと、2015年にガラスアクセサリー工房を作ったりしました。だが、自分たちだけで「100のビジネス」を実現するのはなかなか難しい。そんな時、南相馬市と、地域課題の解決と起業家の育成を同時に目指す事業を立ち上げることになりました。

「地域おこし協力隊」制度を活用して、事業を起こしたい人が3年の任期中に定住・自立できるように支援するもので、2017年に「Next Commons Lab南相馬(以下、NCL南相馬)」を創設。和田さんは市の委託を受ける形で、起業家の採用から家探しなどの生活支援、金融機関の融資取り付けの手伝いまで行うことになりました。事前に話を通しておいた方がいい人に引き合わせたり、イベントや集まりに誘って地域の人に紹介したりするなど、地元の人しか分からない人間関係まで細かくフォローしています。NCL南相馬事業には年間60人ほどの問合せがあり、このうち応募があった約1割のなかから2、3人を採用しているそうです。

「面白そう」が、可能性や期待感を感じさせる魅力に

NCL南相馬1期生の西山里佳さんは、2021年に「marutt株式会社」を作り、自らのデザイン事務所と交流スペース「粒粒(つぶつぶ)」を小高にオープンさせました。

東京でデザイナーをしていた西山さんは、NCL南相馬の「予測不能の未来を楽しもう」というコンセプトに共感。ゼロから多様な価値を生み出せるデザインの力を、小高ならもっと生かせるかもしれないと思ったそうです。出身は福島県富岡町ですが、福島に帰って来たのは、「震災があったからというより、何かが始まるという可能性や期待感があって面白そうだし、そこに身を置きたかったから」といいます。最初は、デザインという仕事が理解してもらえず、デザイン費を請求できないこともありましたが、いまは、アーティストと地元をつなぐ活動のほか、市のPRポスターのデザインや、「お米を直販したい」という農家から相談を受けてロゴ作りやブランディングの手伝いなどもしているそうです。「デザインの本質は困っていることを良い方向に変えるために考え、工夫すること。私に相談したら何とかしてくれそうだからと言ってくださり、それに応えるのは、すごくうれしいことです」

住民主体で地域を盛り上げ、「自立」を目指す

和田さんは、起業家を移住者として受け入れるなかで、宿泊先や家の確保が解決すべき喫緊の課題だと痛感し、2019年に宿泊施設などを併設した事業家の活動交流拠点となるスペース「小高パイオニアヴィレッジ」を建設。ガラスアクセサリー工房は自社ブランド「iriser(イリゼ)」として作業所内に置きました。

新事業を次々と実現していく和田さんは、「何か始めると課題が出てきて、解決すると次の課題が出てくる。その積み重ねの結果です」と控えめに話しますが、目標とするものは明確だといいます。「僕らが目指すのは『地域の自立』です。国や行政が企業を誘致してくれないと成り立たない地域ではなく、地域の人が、課題を解決するために事業を興す。それが自然に湧き起ってくる地域にしないと、持続しないと思うんです」。和田さんは、移住者との関係についても、「過度な期待をするのではなく、住民が主体となって移住者と一緒に課題解決に取り組み、地域を盛り上げていくのがあるべき姿だと考えている」といいます。

どこかに移住した時、地元の方との付き合いが課題として挙げられますが、「小高では、皆さん、移住して来た人を応援してくれると思いますよ。皆さん、一度避難して『よそ者』になった経験を持っていますから」と、和田さんも西山さんも口をそろえます。和田さんが掲げた「100のビジネス」の創出目標は、原発が廃炉になる2050年で、現在、実現しているのは28。NCL南相馬事業で移住してきた20人でいえば、12人が起業して3人が準備中です。「社会の変化に応じて新しい事業が立ち上がっていくことがありふれたものになっている。それが僕らの2050年のビジョンです」と、和田さんは語ってくれました。

(2025年3月作成)

COLUMN移住に関するコラム

起業型地域おこしで、ゼロから新しいまちをつくる

移住のための交流イベント お気に入りの地域の見つけ方

地方創生10年 移住への関心は全年代で増加、特色ある取り組みへの支援強化へ

地方創生10年 地方に人を呼び込むためのポイントは?

子育て世帯も大注目!今の「地方移住」のリアル

都市と地方を自由に行き来する「二地域居住」 実現可能なライフスタイルに!

地方へ人や仕事の流れをつくる 地方を元気にする企業の取組

地方移住イベントに参加してみよう!

古民家暮らしの楽しみ方

やさしく解説!地方拠点強化税制について

移住が気になったら、まずは「お試し移住」体験!

フリーランスが地方移住するメリット・デメリット

東京圏の大学生のみなさんへ!地元やお気に入りの地域へ就職しませんか?-地方就職学生支援制度について解説-

子どもたちの好奇心を育む「ふるさとホームステイ」とは

地方移住希望者がイメージするウェルビーイングな暮らしとは

働き方、ライフスタイルの多様化が「人口移動」に変化をもたらす

いろいろあります!移住に関する支援制度

地方移住する若年層の意識を読み解く

「お手伝い旅」で地域を体感! 地方移住のきっかけに

移住で失敗しないためのヒント-東京からUターンしたファイナンシャルプランナーが語る-

全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指して

「奨学金の返還を肩代わりして、地方の未来を担う若者を応援する」制度(奨学金返還支援制度)を活用しよう

「ワーケーション」体験者が語る、そのポイントとは

子育て世代の地方移住、事前に調べておきたい移住先の情報は?

始める人への支援が充実、幅広い農業の多様な働き方

「移住体験ツアー」の醍醐味は地域の人とその生活に触れること

転職しないで移住可能にする「テレワーク」都心へのアクセス重視かテレワークに適した環境か

ポストコロナ禍の移住、ポイントは「ライフスタイルを変える移住」か「変えない移住」か

「移住」に興味を持ったなら・・一度は覗いてみたい、移住の相談センター

知らないと損する支援金制度

実際に地方に移り住んで感じた魅力とは?

今、注目されている「関係人口」って何?

テレワークの活用により地方移住が進展

デジタルトランスフォーメーションで地方が変わる

地方創生はなぜ必要なのか?

地方でSDGsが進んでいる?

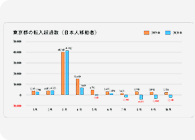

新型コロナウイルス感染症下において東京都の転出超過が続く

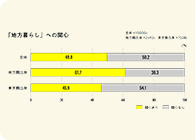

「地方暮らし」に5割が関心

コロナウイルス感染拡大で、「地方移住」「テレワーク」への関心が高まる