地方創生10年 移住への関心は全年代で増加、特色ある取り組みへの支援強化へ

地方創生は2014年11~12月、「まち・ひと・しごと創生法」施行で、政府が長期ビジョンや総合戦略を決定したことによりスタートしました。取り組みが本格的に始まってから丸10年が経過。人口減少や東京圏への一極集中の大きな流れを変えるには至っていないものの、地方移住への関心の高まりや、移住者数の増加など一定の成果が挙がっています。国民の意識の変化や、自治体の成功例をご紹介します。

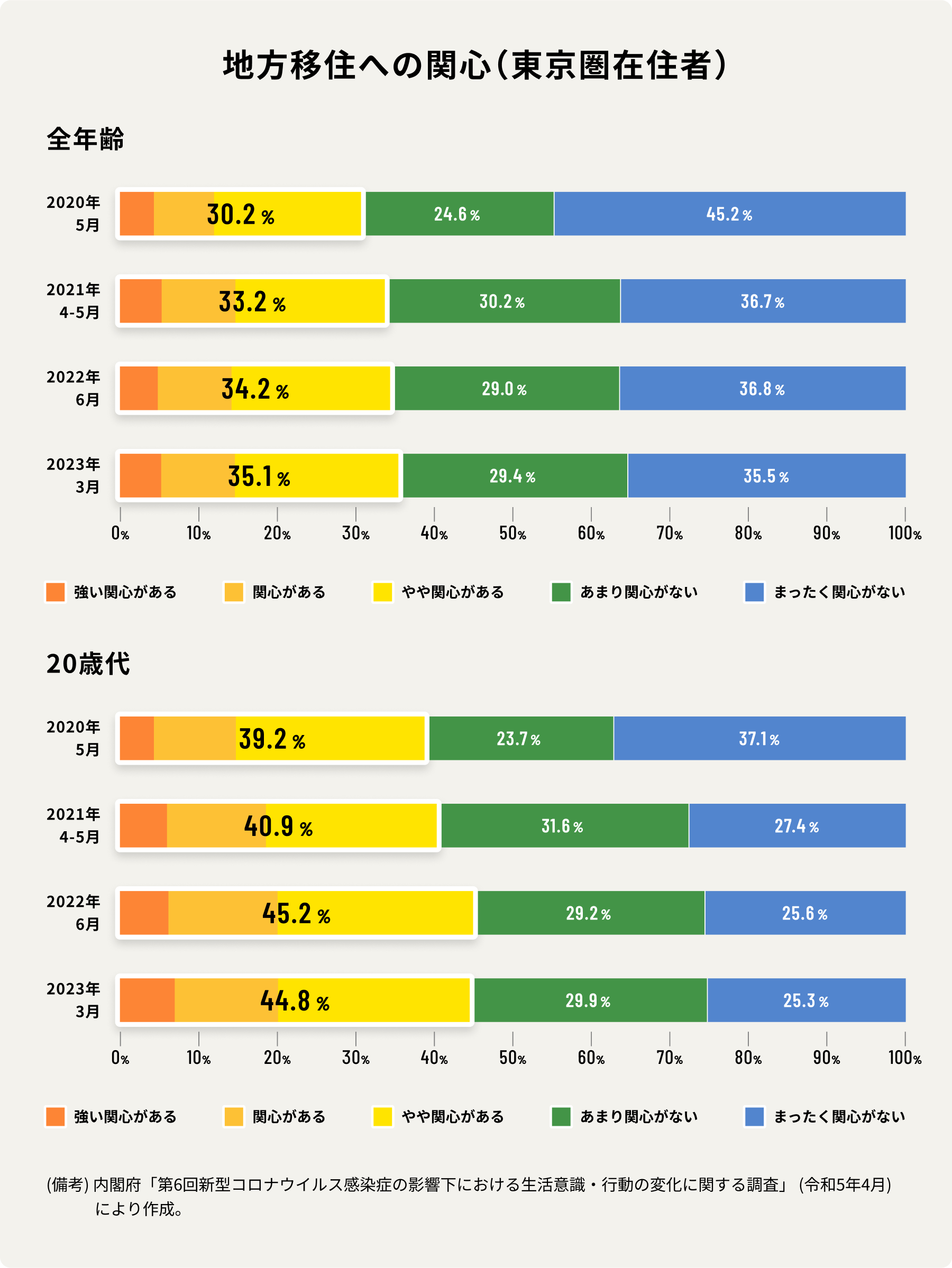

10年の取り組みによって、人々の「移住」に関する人々の意識や行動には大きな変化がありました。東京圏在住者のうち、地方移住への関心を持つ層は、全年齢層で増加しました。特に、20歳代ではその傾向がより強く表れています。地方移住に「強い関心がある」「関心がある」「やや関心がある」を合わせた関心層の2020年から2023年までの割合の変化を見ると、全年齢層では30.2%から35.1%、20歳代では39.2%から44.8%に増加しています。

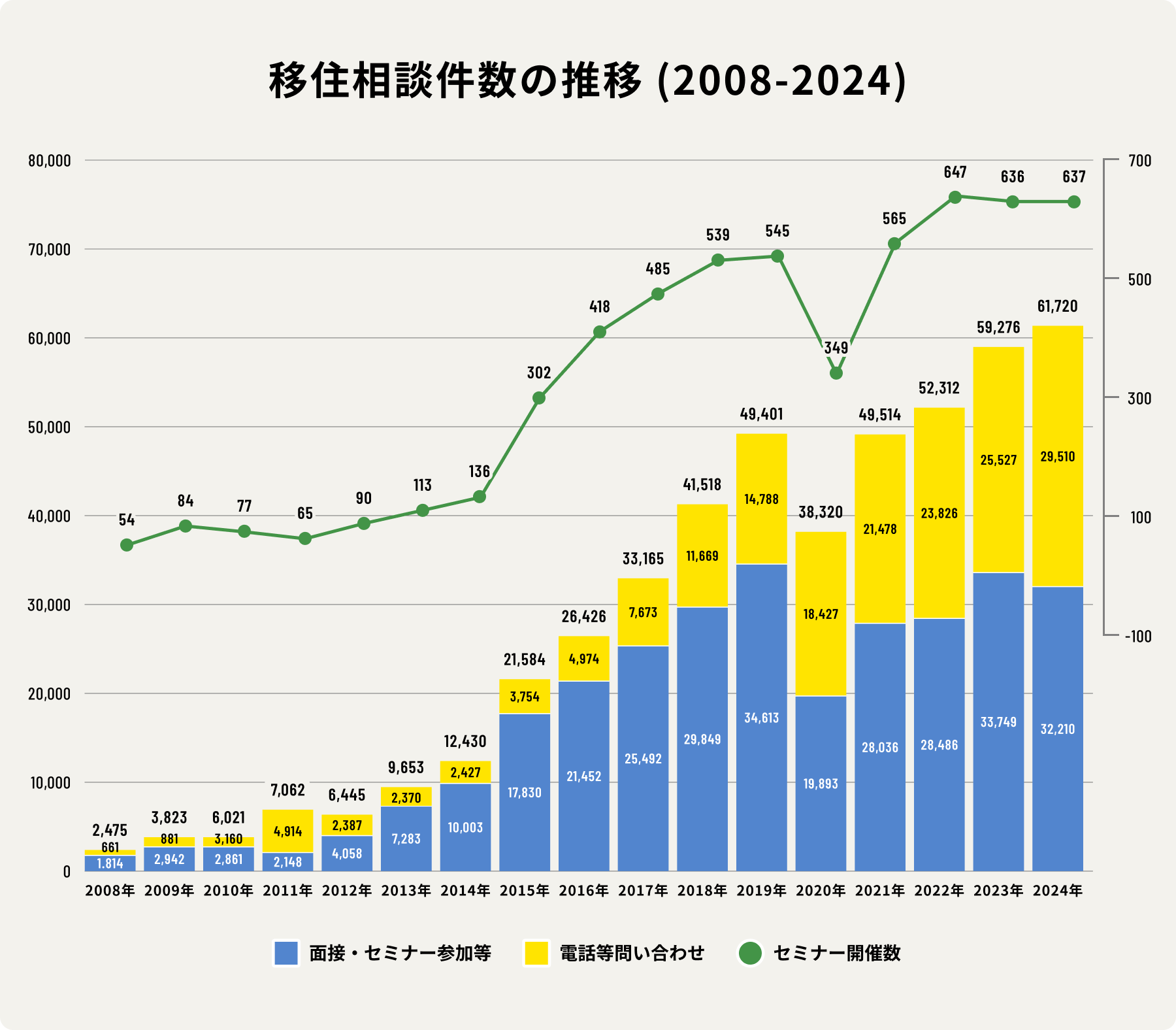

また、認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」(東京・有楽町)に寄せられる移住の相談件数は、「まち・ひと・しごと創生法」が成立した2014年以降、着実に伸びており、2024年は過去最多の61,720件(対前年比4.1%増)となっています。「ふるさと回帰支援センター」は、日本全国43都道府県1政令市のブースに専属相談員が常駐し、移住相談を受け付けています。

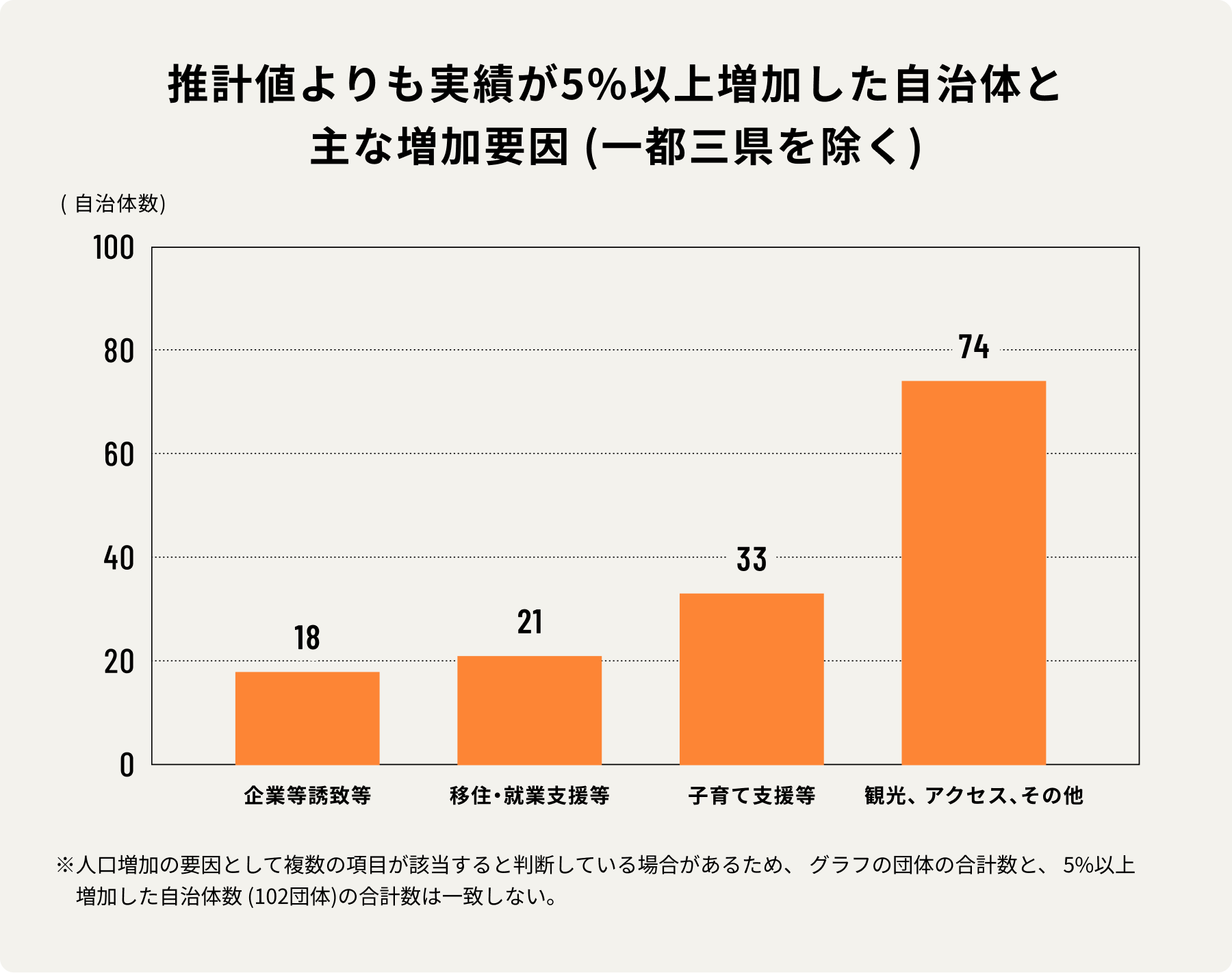

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」の2013年当時の推計における2020年の人口推計値と、国勢調査における2020年の人口の実績の2つのデータを比較してみると、2013年当時の推計値と比べ、実績が増加した自治体は736団体、一都三県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の自治体を除いても610団体となっています。さらに、610団体のうち、推計値よりも実績が5%以上増加した自治体数は102団体に上ります。

これらの自治体の主な増加要因を整理すると、「企業等誘致等」が18自治体、「移住・就業支援等」が21自治体、「子育て支援等」が33自治体、観光面の魅力やアクセスの良さなどを含めた「観光、アクセス、その他」が74自治体となっています(複数の項目が該当しているため、合計数は5%以上増加した自治体数とは一致しません)。

「移住支援」プラス「手厚い子育て支援」で人口増加の事例も

利便性では大都市にはかないませんが、のびのびとした教育や、子どもの医療費補助といった手厚い「子育て支援」が得られるなど、大都市にはない魅力を打ち出せている自治体に成功事例が多い傾向があるようです。特色ある取り組みによって、人口増加に成功している自治体の事例を紹介しましょう。

■ 宮城県七ヶ宿町 支援センター「くらし研究所」が移住サポート

充実した移住支援で成果を挙げている自治体の一つに宮城県七ヶ宿町があります。この町は、地方創生推進交付金により古民家を改修した移住定住支援センター「七ヶ宿くらし研究所」を核として、移住相談・体験や情報発信を通じたサポート、移住フェアや交流イベントを開催するなど、町のファンづくり(交流・関係人口の拡大)に取り組み、毎年50人程度の移住相談者が町を訪れています。

また、「子育て応援支援金」(第1子30万円、第2子50万円、第3子~70万円)や18歳までの医療費助成、保育料や学校給食費の無償化、子育て世代が20年間住むと土地と建物が無償で譲渡される「地域担い手づくり支援住宅」の提供などの支援メニューによって、仙台市などから子育て世代の移住者が増加。令和1~5年度で移住者は計198人に上り、村の人口約1200人の2割に相当する人数となっています。

■ 長野県安曇野市 「自然保育」で子育て環境を整備

長野県安曇野市は、市内すべての公立認定こども園で、子どもたちの探究心を大切に、安曇野の自然環境と地域資源を活用して生きる力を育む「あづみの自然保育」を推進しています。子どもたちが自然の中でのびのびと成長し、学ぶことができる子育て環境の魅力を発信するとともに、地域住民との交流を通じて、食育、環境教育、地元産業への理解、地元への愛着の醸成も促進しています。

移住支援制度としては「UIJターン就業・創業移住支援金」「空き家バンク」「空き家リフォーム補助」「空き店舗等改修事業補助金」「新規就農支援」などがあります。これらの取り組みによって、子育て世代を中心に、少なくとも14年連続で転入者数が転出者を上回り、人口が増加しています。

若者向けに、地方での就職活動の交通費、引っ越し代も支援

こうした成果がある一方で、国全体で見たときに人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至っていないのが現実です。2023年の東京圏の転入超過数は11.5万人で、その大半は10代後半、20代の若者が占めています。大学などへの進学や就職が一つのきっかけになっていると考えられます。一度、東京圏に出てきた若者が、地方に戻らない現象が起きています。

地方創生移住支援事業の一環として、東京都内に本部を置く大学・大学院の学生が、卒業時に地方へ「UIJターン」して就職することを促進するため、経済的な負担の軽減策が行われています。2024年度から、地方の企業で実施される就職活動などに参加するための交通費への補助(最大2分の1)は始まっています。支援金の申請はUIJターン先の自治体に行う仕組みで、2024年12月までに、およそ550市町村で事業を実施しています。また、2025年度からは、実際に地方に移住する際にかかった移転費への支援も始まる予定です。

【リンク先】東京圏の大学生のみなさんへ!地元やお気に入りの地域へ就職しませんか?地方就職学生支援制度について解説

成功事例のノウハウを広げ、自治体の主体的な取り組みを後押し

内閣府 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局の西尾利哉参事官は「地方移住は、その人の人生観に関わる問題です。地域を知り、関わり合いを深め、つながっていくためのきっかけづくりとなる政策を、今後も進めていきたい」と話しています。

政府は今後、自治体や有識者をはじめ、国民との信頼と対話の中で、地方創生の推進に関する国民的な議論を展開し、人口減少や東京圏への一極集中などに関する認識を国民の間で広く共有していく方針です。また、施策の検証や、成功事例を持つ自治体の成果やノウハウを、他の自治体にも広げる政策を推進することで、それぞれの自治体が主体的に行う地方創生の取り組みを強力に後押ししていくことにしています。

(2025年3月作成)

COLUMN移住に関するコラム

起業型地域おこしで、ゼロから新しいまちをつくる

移住のための交流イベント お気に入りの地域の見つけ方

地方創生10年 移住への関心は全年代で増加、特色ある取り組みへの支援強化へ

地方創生10年 地方に人を呼び込むためのポイントは?

子育て世帯も大注目!今の「地方移住」のリアル

都市と地方を自由に行き来する「二地域居住」 実現可能なライフスタイルに!

地方へ人や仕事の流れをつくる 地方を元気にする企業の取組

地方移住イベントに参加してみよう!

古民家暮らしの楽しみ方

やさしく解説!地方拠点強化税制について

移住が気になったら、まずは「お試し移住」体験!

フリーランスが地方移住するメリット・デメリット

東京圏の大学生のみなさんへ!地元やお気に入りの地域へ就職しませんか?-地方就職学生支援制度について解説-

子どもたちの好奇心を育む「ふるさとホームステイ」とは

地方移住希望者がイメージするウェルビーイングな暮らしとは

働き方、ライフスタイルの多様化が「人口移動」に変化をもたらす

いろいろあります!移住に関する支援制度

地方移住する若年層の意識を読み解く

「お手伝い旅」で地域を体感! 地方移住のきっかけに

移住で失敗しないためのヒント-東京からUターンしたファイナンシャルプランナーが語る-

全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指して

「奨学金の返還を肩代わりして、地方の未来を担う若者を応援する」制度(奨学金返還支援制度)を活用しよう

「ワーケーション」体験者が語る、そのポイントとは

子育て世代の地方移住、事前に調べておきたい移住先の情報は?

始める人への支援が充実、幅広い農業の多様な働き方

「移住体験ツアー」の醍醐味は地域の人とその生活に触れること

転職しないで移住可能にする「テレワーク」都心へのアクセス重視かテレワークに適した環境か

ポストコロナ禍の移住、ポイントは「ライフスタイルを変える移住」か「変えない移住」か

「移住」に興味を持ったなら・・一度は覗いてみたい、移住の相談センター

知らないと損する支援金制度

実際に地方に移り住んで感じた魅力とは?

今、注目されている「関係人口」って何?

テレワークの活用により地方移住が進展

デジタルトランスフォーメーションで地方が変わる

地方創生はなぜ必要なのか?

地方でSDGsが進んでいる?

新型コロナウイルス感染症下において東京都の転出超過が続く

「地方暮らし」に5割が関心

コロナウイルス感染拡大で、「地方移住」「テレワーク」への関心が高まる