地元の魅力を伝えていくことが誇り

高江 理絵さん

高江 理絵さん

新潟県出身。2011年4月に東京都から新潟県新潟市に移住。

- 移住時の年代:20代

- 家族構成:夫、子供

- 移住スタイル:Uターン

- 職業:ゲストハウス経営

ゲストハウスでの偶然の出会いが転機に

新潟市でゲストハウス「なり-nuttari NARI-」を経営している高江さん。

もともと新潟市出身で、大学進学で上京後、子供服の会社に勤めていた。やがて目標としていた店長にもなって、「この仕事でやりたいことはやりきった」。両親から「将来は帰ってきなさい」と言われていたこともあり、2011年に会社を辞めて帰郷した。新潟の専門学校で3年間事務の仕事をしたが、やりがいがなかった。特にやりたいことがみつからず、「また東京で暮らそうかな」と思い、何度か上京してゲストハウスに宿泊した。

このゲストハウスでの出会いが、人生の転機になった。

「たまたま同宿して友人になった女性から、長野でゲストハウスを始めるので手伝ってくれないか、と誘われました」。ちょうどよい息抜きと思い、2014年5月に長野県下諏訪町に行き、改装段階から準備作業を手伝った。8月にオープンしたそのゲストハウスで働くうちに、改めて故郷のことを考えるようになったという。「ゲストハウスには全国からいろんな人が集まって、みんな地元の良いところを教えてくれました。私はというと、新潟の良いところを話すことができませんでした。新潟はつまらなくて嫌いと思っていたのですが、自分の故郷なのに全く良いところを知らないことがショックでした。私も、みんなにお勧めできる新潟の良いところを探そうというふうに意識が変わりました」

おいしい水と米 海の幸、山の幸も魅力

準備段階から開設に関わったことが貴重な体験となった。「自分で面白いと思える場所を作ろう」と、地元に帰ってゲストハウスを始めようと決意した。2015年9月に帰郷してすぐに場所を探し始めた。なかなか良い物件が見つからなかったが、ここでもゲストハウスでの人脈が決め手となった。長野でスタッフとして働いていたときに知り合った知人がたまたま訪れた新潟市沼垂(ぬったり)地区にちょうどよい長屋がある、と教えてくれたのだ。品格ある建物をひと目で気に入り、2016年5月、そこでの開業を決めた。

16年8月から全国各地で活躍する友人大工さん数人を呼び、手作りで改装作業を始めた。1階部分は「みんなが集まって話せる場所にしたい」と思い、仕切りを取り払って広いスペースにし、リビング兼バー・カウンターを設けた。壁には新潟の土を使い、稲わらを入れるなど地元の材料を使って工事を進め、その様子をSNSで発信した。「ゲストハウスが好きな人の多くは、SNSを積極的に利用して、毎日のようにいろんな情報をチェックしています。そうした人たちに届けば、と思ってSNSを使いました」

「新潟市は政令指定都市で、都市の利便性もあります。水がきれいでお米は最上級。海の幸、山の幸がなんでも新鮮でおいしいのは新潟にいると当たり前に思って気にしていませんでしたが、実はとてもすばらしいことです」。衣食住については東京よりも安くてレベルが高いことを実感している。「東京にいたときは満員電車も普通のことと思っていましたが、今思い返すと、とてもストレスがあったと感じます。最近は、たまに東京に行くと、人が多すぎて目が回ってしまいます」と笑う。

海外からも大きな反響

2017年1月にオープン。国内のゲストハウスファンはもちろん、アメリカやヨーロッパ、オーストラリアなど海外からもたくさんの反響があった。

「ゲストハウスはホテルとは違います。お客さんにリラックスしてくつろいでもらえることが第一。硬くならない雰囲気作りを大切にしています」。宿泊は素泊まりが基本で、地域活性化のためにも、地元のおいしい飲食店を紹介している。

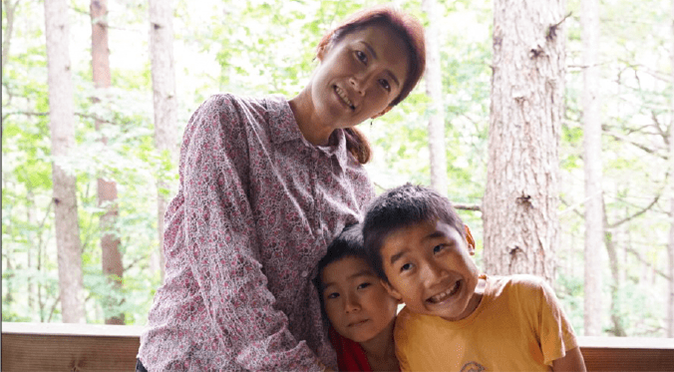

改装中に知り合った改装メンバーの一人と2018年3月に結婚し、子供も誕生した。「広い公園がたくさんあって、どれも無料。自然が豊かで、海も山も川もすぐ近く。子供を遊ばせるところがたくさんあって、子育てするには最高の環境です」とにこやかに語る。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020年4月から2か月間、休業に追い込まれたが、くじけなかった。クラウドファンディングを始め、支援してくれた人には宿泊券やドリンク券、地元沼垂の酒蔵や味噌(みそ)蔵の商品詰め合わせなどを返礼品として送った。すると、以前に利用してくれたお客さんだけでなく、宿泊したことはない人たちからも多くの支援があった。SNSで知って、以前から行ってみたいと思っていたという人は、クラウドファンディングが行くきっかけを作ってくれた、とコメントしてくれた。

「新潟の、そして沼垂地区の当たり前の魅力を、できるだけ多くの人たちに知らせていきたい」。以前は気づかなかった地元のすばらしさを、改めて実感。今では、できるだけ多くの人に地域の魅力を伝えていくことが誇りになっている。

(2020年10月20日取材)

RECOMMENDおすすめサイト

この記事をシェアする